Determinar como e onde as pessoas devem aprender sobre isto ou aquilo é de um autoritarismo assombroso.

Por volta da meia-noite de 10 de maio de 1933, na praça em frente à Ópera de Berlim, estudantes usando braçadeiras da suástica queimaram mais de 25 mil livros, enquanto o chefe de propaganda nazista, Josef Goebbels, discursava contra a “decadência e a corrupção da moral” e exortava a juventude a “consagrar às chamas o espírito maligno do passado”. Entre as obras consumidas pelas chamas – incluindo trabalhos de autores como HG Wells, Thomas Mann, Albert Einstein e Emile Zola –, estavam trabalhos do médico vienense Sigmund Freud.

De acordo com os psicólogos poloneses Tomasz Witkwoski e Maciej Zatonski, autores de Psychology Gone Wrong, “nada melhor poderia ter acontecido a Freud (…) O prestígio dos autores que foram queimados naquele dia disparou imediatamente. Todos os livros queimados se tornaram best-sellers”. Witkwoski e Zatonski atribuem boa parte do interesse pelas teorias de Freud no mundo de língua inglesa a esse momento-chave: “A aversão nazista a Freud foi a principal causa de sua popularidade nos Estados Unidos”. Em outras palavras, a fogueira de Hitler fez o marketing de Freud.

Não deixa de haver uma certa simetria, portanto, no fato de que o Judiciário do Brasil, um dos países onde a intelectualidade ainda se deixa influenciar pela superstição freudiana, esteja prestes a devolver o favor, acendendo uma fogueira que fará o marketing de Hitler.

Quando escrevi meu primeiro artigo para a Amálgama sobre a eminente reedição de Minha Luta, o manifesto-autobiografia de Adolf Hitler, no Brasil, previ que os editores responsáveis pela iniciativa teriam problemas coma Justiça brasileira, dado seu notório, histórico, desprezo pela liberdade de informação e de expressão. A notícia de que já foi emitido um pedido pela apreensão da tiragem da Geração Editorial marca um daqueles momentos em que detesto estar certo.

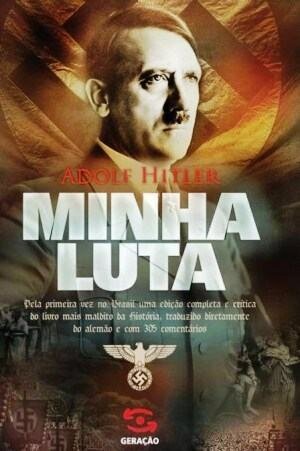

Confesso que fiquei decepcionado com a edição da Geração. Seu aparato crítico – alguns ensaios introdutórios e notas de rodapé transplantadas de uma edição americana de 1939 (!), quando a 2ª Guerra Mundial mal começava – é ralo e pífio. A capa, com letras góticas, chamas e o vulto de Hitler sobre um fundo negro, é de uma vulgaridade atroz. A impressão geral é de que o editor agiu movido mais por oportunismo comercial do que qualquer outra coisa.

Confesso que fiquei decepcionado com a edição da Geração. Seu aparato crítico – alguns ensaios introdutórios e notas de rodapé transplantadas de uma edição americana de 1939 (!), quando a 2ª Guerra Mundial mal começava – é ralo e pífio. A capa, com letras góticas, chamas e o vulto de Hitler sobre um fundo negro, é de uma vulgaridade atroz. A impressão geral é de que o editor agiu movido mais por oportunismo comercial do que qualquer outra coisa.

Nada disso, no entanto – oportunismo, mau gosto, cupidez – é motivo para se proibir um livro. Se fosse, a indústria editorial estaria, de pronto, inviabilizada.

Há quem diga que o mero ato da publicação de um livro assim é imoral. É um ponto a se debater, mas, pondo de lado o autoritarismo implícito na pretensão de se julgar publicamente a moral de atos sem vítimas, “imoralidade” também não é motivo para se proibir um livro: a menos que queiramos reintroduzir o nihil obstat, com o carimbo agora compartilhado entre bispos e arautos do politicamente correto.

Há quem diga que o livro é inútil, porque pode-se aprender sobre Hitler e o nazismo em outras fontes: mas este é um juízo melhor deixado a cada leitor individual.

Assim como na questão da moralidade, buscar determinar como e onde as pessoas devem aprender sobre isto ou aquilo, limitando deliberadamente o acesso a determinadas fontes, é de uma empáfia e de um autoritarismo assombrosos. Traz à mente uma fogueira anterior à de 1933: no caso, a que consumiu exemplares da tradução da Bíblia para o inglês por Robert Tyndale, no século XVI, por violar o monopólio católico sobre o ensino ad Escritura.

Por fim, há quem diga que o livro é discriminatório, preconceituoso, odioso. E é claro que é. Trata-se, afinal, de Minha Luta. Trata-se do manifesto de Adolf Hitler, uma das figuras mais odiosas e desprezíveis do século passado. Mas isso é motivo para que o livro seja proibido?

Diante da lei brasileira, talvez. Mas este não é um artigo jurídico, não sou jurista, então ofereço outros dois critérios para consideração. O primeiro é o prático: assim como a fogueira de Hitler e Goebbels popularizou Freud, a fogueira do Judiciário só fará popularizar Hitler; ainda mais no mundo digital em que vivemos. O livro existe, e está a dois cliques de distância de qualquer leitor interessado. Num momento em que as autoridades finalmente contemplam o fracasso do proibicionismo na guerra às drogas, vão se fiar na mesma estratégia para tratar de textos e ideias?

O segundo é ético ou, se preferirem, filosófico: nasce da constatação de que a liberdade de expressão (e seus correlatos, a liberdade de publicação e a independência dos agentes editoriais) funda-se numa base muito parecida coma da velha doutrina nuclear da Destruição Mutuamente Assegurada: a única garantia do meu direito de dizer o que penso é o seu direito de dizer o que pensa. A única garantia de que o meu editor é livre para publicar meus livros é a liberdade do seu editor – ou do editor de Hitler – de publicar os seus, ou os dele. Essa é uma simetria muitas vezes desagradável, muitas vezes amarga, mas a história mostra que o preço de quebrá-la nunca vale a pena.

Nos Estados Unidos, existe uma organização chamada União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU). Ela luta na Justiça em defesa de princípios fundamentais como liberdade de expressão e separação entre Estado e religião. Entre suas causas famosas estão a batalha pela proibição do ensino do criacionismo em aulas de Ciências, a defesa do direito da mulher ao aborto e, amis recentemente, a defesa de Edward Snowden.

Em 1978, a ACLU chocou seus apoiadores mais à esquerda ao defender o direito de um grupo neonazista de fazer uma passeata por um bairro judeu. A organização perdeu membros, mas venceu a batalha judicial. Seu princípio era bem simples: ou existe liberdade para o discurso que odiamos, ou não existe liberdade para discurso nenhum.

Carlos Orsi

Jornalista e escritor, com mais de dez livros publicados. Mantém o blog carlosorsi.blogspot.com.