Pena que o Brasil ignorou a nova receita de mais liberdade econômica da CEPAL.

Na metade dos anos 90 – período de profundas transformações na América Latina – a CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina) alertava e instruía, em seu estudo de 1995 Políticas para mejorar la inserción en la economía mundial: era preciso melhorar e aprofundar a participação das economias da região nas “correntes dinâmicas de comércio” que rapidamente tomavam conta da paisagem econômica moderna, para assegurar um crescimento sustentável, diversificar as economias latino-americanas e permitir a redução da pobreza e das desigualdades, sustentando potenciais programas públicos e investimentos privados. A tese seria reforçada em trabalhos posteriores da Comissão, inclusive após a crise de 2008.

Apoiada em dados (de sua extensa base sobre as economias latino-americanas) e na evolução dos diversos países da Ásia à época – que apresentavam ganhos notáveis de desenvolvimento social e redução da pobreza via maior participação nos novos mercados globalizados que faziam países até então periféricos as novas promessas do comércio mundial – a CEPAL frisa que, apesar de haver certa “diversidade de caminhos” na aplicação de políticas eficazes, é essencial a busca por denominadores comuns. Entre esses, destacam a abertura econômica, com redução de tarifas e acordos comerciais multilaterais e redução drástica do protecionismo que até os anos 80 era regra em quase todas as economias da região, menor burocracia e modernização das alfândegas, maior produtividade e busca de inovação, aumento da taxa de investimento via parcerias com o setor privado – questões essas que sempre devem ser acompanhadas de uma política macroeconômica responsável e sólida, com gastos públicos equilibrados e buscando o uso de fluxos de capitais em infraestrutura.

As dicas, mais parecendo saídas de um relatório do FMI ou dos analistas “pessimistas”, vieram de uma instituição que ganhou proeminência no debate econômico regional quando, entre as décadas de 40 e 60, reunia destacados estudiosos gestores de corrente sintetizada no estruturalismo, que justamente apostava em estratégia oposta para a inserção da América Latina no comércio mundial: via protecionismo, políticas setoriais para favorecer setores ou empresas (incluindo multinacionais) consideradas estratégicas ao desenvolvimento do país, com política de substituição de importações e incentivos explícitos à industrialização.

Ainda que não renegassem a busca de uma gestão responsável de recursos ou a economia de mercado (na verdade viam em um mercado latino-americano integrado muito da saída do subdesenvolvimento), a visão poderia ser sintetizada por uma maior centralização do controle destas pelo Estado, de forma a garantir um caminho mais controlado (e certeiro) em direção a modernização dos países, que levaria a queda na dependência de importados manufaturados e da exportação de baratas commodities – renegando a teoria de vantagens comparativas, o qual, postulavam, tenderia a aprofundar a situação de baixo progresso técnico e pouca industrialização na região da época, com pura especialização dos países em produtos primários. Em suma, era necessário industrializar para superar o atraso, tolerando os custos, e buscando autonomia frente ao comércio mundial. Furtado, um dos principais expoentes da escola cepalina no Brasil, escreveria, em seu clássico Formação Econômica do Brasil:

Não havia nenhuma possibilidade que o crescimento com base no impulso externo [referindo-se às exportações do Brasil colônia à Europa] gerasse um processo de desenvolvimento de autopropulsão

Basicamente, não seria possível desenvolver-se de forma autônoma via mercado externo, sem mudanças de trajetória. Ainda que o raciocínio tivesse se mostrado muito razoável à economia colonial, a profunda desconfiança dos mercados externos dinâmicos teria profunda influência no pensamento econômico brasileiro e nas medidas adotadas por policy makers a partir do auge do estruturalismo cepalino, nos anos 50.

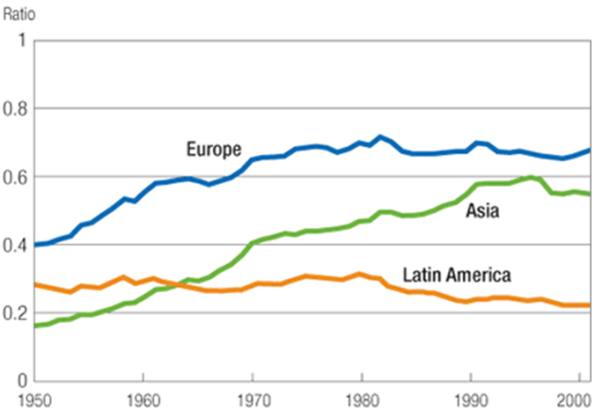

Como analisa o professor de história econômica da FEA-USP Renato Colistete, “o que a teoria cepalina perdeu em precisão e consistência [com as novas realidades que descortinavam] foi possivelmente mais do que compensado pelos ganhos em termos de simplicidade e de apelo entre policy makers e público em geral”, em especial no Brasil. Como pensamento corrente da intelectualidade nacional, contribuiria para impedir nossa inserção mais efetiva nos novos processos produtivos, traçando profundas distinções entre o desenvolvimento socioeconômico de alguns países asiáticos e latino-americanos, e, a partir da primeira década do século XXI, entre países da América Latina.

O receituário da CEPAL da metade do século passado seria abraçado por uma série de governos à época e teria profunda influência na academia latino-americana, animados com a perspectiva de reduzir o que se convencionou como “dependência” dos países desenvolvidos na rota comercial. Os resultados foram mistos: ainda que em países com mercado interno maiores, como Brasil ou Argentina, tenham efetivamente forjado maiores taxas de desenvolvimento industrial ao longo das décadas “de ferro” de suas ditaduras – cuja implementação de tais programas era facilitada por um Estado autoritário, que permitia a centralização e imposição de políticas de top-down de alocação de recursos com menor fricção – em comparação com a experiência asiática, calcada na integração comercial, não na negação do comércio, as limitações do modelo são aparentes.

Enquanto nós tivemos, na esteira da “modernização”, uma herança de desequilíbrios de toda a sorte – que levaram a espirais inflacionárias, orçamentos desequilibrados, e estagnação econômica ao fim dos “milagres” – os chamados “Tigres Asiáticos” tiveram um caminho distinto em direção ao desenvolvimento econômico, com maior sustentabilidade no crescimento, dado que os esforços levaram a um aumento no produto potencial das economias – só possibilitado com a expansão dos mercados e aumento da produtividade acelerado pela competição internacional, resultado de um modelo mais flexível e dinâmico, que acompanhava as mudanças mundiais. No caso da experiência cepalina, que advogava uma necessidade urgente de substituição de importados que concorriam “injustamente”, a modernização e produtividade do trabalhador não alcançariam resultados tão excepcionais, o que legaria a uma falta de competitividade de suas indústrias, algo até hoje manifesto em economias como a brasileira. A dureza do modelo estruturalista iria deixar como herança uma profunda desconfiança do comércio internacional – justamente em um período que favoreceria economias mais abertas à oportunidades, penalizando com o peso do tempo as que para trás ficavam. Paradoxalmente, uma fonte de atraso se mostraria enraizada com esta inflexibilidade.

PIB per capita relativo ao nível dos EUA. Fonte: Journal of Monetary Economics, Janeiro 2005. Adaptado pelo FED de Minneapolis, Dezembro 2006.

Mas a entidade – que se tornaria um dos principais centros do pensamento econômico na América Latina, com forte influência na região desde sua formação – iria rever suas ideias, tendo em vista a experiência vivida pelos países, em cuja fonte nacional-desenvolvimentista se embebedaram – e tanto usariam como justificativa para políticas imprudentes das mais diversas, frequentemente longe da matriz original. Também mudaria sua percepção as profundas transformações na economia mundial da segunda metade do século XX, com a desintegração produtiva e globalização dos processos industriais, permitindo o deslocamento de uma série de indústrias e serviços para países mais desenvolvidos para outros como Índia, Tailândia, Taiwan e Coréia do Sul.

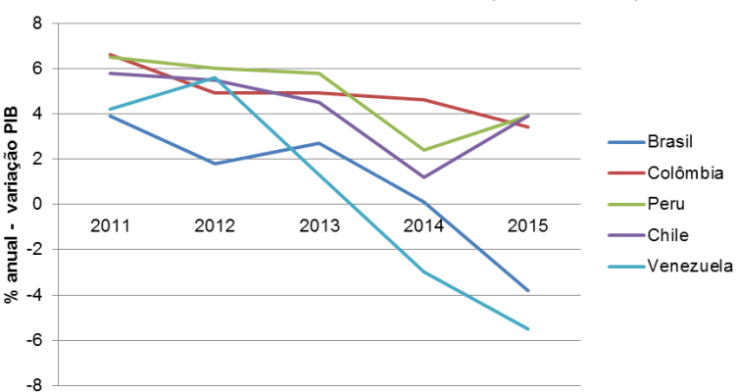

Mais de 20 anos depois do lançamento do estudo, a mudança de mentalidade na CEPAL se mostrou acertada, dado a experiência das economias da nossa região. Países que seguiram como economias mais abertas, buscaram ativamente acordos comerciais, aprofundaram esforços para melhorar a eficiência e agilidade da máquina pública, e não fugiram de reformas difíceis mas que impulsionariam a produtividade vis-à-vis outros países latino-americanos, mostraram ao longo desse tempo números muito mais sólidos, sustentáveis e duradouros de crescimento econômico, redução da pobreza, estabilização em menores níveis de inflação e aumento da renda real de suas populações – destacadamente Chile, Peru e Colômbia. Enquanto isso, os que seguiram caminho inverso, revertendo melhoras em curso depois de muito patinar em espirais hiperinflacionárias e crescimento medíocre, apresentaram forte volatilidade em seus números, enfrentando até recessões – como no caso sofrível do Brasil, que antevê mais de dois anos em queda contínua do PIB, com inflação batendo os dois dígitos pela primeira vez em mais de 13 anos e impossibilidade de redução de juros devido a falta de confiança e alto nível de preços.

Taxa de Crescimento do PIB (2011-2015). Fonte: CEPAL.

Uma pena que, neste período, o Brasil retornaria ao cardápio (ajustado aos sabores do momento) de práticas já abandonado pela própria gestora em muitas dais tais recomendações, voltando a um passado de instabilidade, desequilíbrios e destruição de riqueza dentro de nosso país. Uma pena que estejamos ainda presos, seja por teimosia ideológica ou por pura ignorância da realidade, a um esquema que nos levou a construir um equívoco como a Nova Matriz Econômica de Dilma, Mantega e associados (cuja justificativa tanto usaram, das formas mais tortas) – e ainda hoje receber do partido governante dicas que parecem ignorar qualquer evolução histórica ou responsabilidade com a realidade e com o país. Resultado: perda de oportunidades e destruição de riqueza – e não da schumpeteriana, mas de um nefasto tipo “não criativo”, com bem pontuado pelos professores Pedro Cavalcanti Ferreira e Renato Fragel.

Nestes anos, retornamos aos altos subsídios a grupos empresariais escolhidos a dedo pelo Estado (Odebrecht e OAS só o exemplo mais gritante, escancarando um dos subprodutos mais tóxicos, a corrupção resultante) enquanto aumentávamos um banco público discricionário via transferências de recursos públicos, sustentadas com aumento da já sufocante carga tributária; deixamos de lado qualquer discussão acerca da necessidade de reformas estruturais para impulsionar a produtividade e reduzir o peso das dificuldades impostas pela burocracia e sistema tributário; deterioramos as contas do país ao ponto de voltarmos a falar de possíveis “riscos de solvência“; controlamos preços para manter a inflação em níveis aceitáveis (até eleições do momento, ao menos) – entre tantas outras “burradas” que de tão obsoletas pareceram mais resultado de uma mente de sete décadas atrás.

Infelizmente, o resultado não mostra-se só nos números aterradores que aparecem, entre IBGE e FGV – mas também naqueles ocultos, das estimativas de oportunidades desperdiçadas, de um futuro de famílias mais prósperas trocado por um de disputas de ego e poder na capital federal. Uma pena para o Brasil.

Luiz Eduardo Peixoto

Estudante de Economia na FEA-USP.