A literatura, uma das poucas instâncias que faz da expectativa de sua morte um material para sua permanência, não raro transmuta esse risco em narrativa.

Existem sentenças que, por mais citadas e desgastadas, ainda preservam certa potência profética, como as lendárias sementes dos túmulos dos faraós, dentro das quais a vitalidade aguarda resignadamente seu florescimento. Em geral, seu poder encantatório reside no fato de projetar um facho nítido de luz sobre os abismos das circunstâncias humanas, valendo-se, para esse fim, de uma comparação, ou mais exatamente de um contraste, com objetos os mais corriqueiros.

Tomemos, por exemplo, a seguinte frase atribuída ao escritor inglês G.K. Chesterton: “onde há adoração a animais, em breve veremos sacrifícios de humanos”. De fato, a observação das nossas relações com os animais fornece-nos um vislumbre do horizonte próximo. Pois, ao nível superficial, não somente temos a crescente indiferença para com os filhos, quando não a erradicação de sua simples possibilidade, mas, paralelamente, criamos estranhas afeições no trato com os animais de estimação, os quais, não raro, são os instrumentos para supressão das crateras emocionais. Talvez não seja lícita a menção a ativistas como Peter Singer, que, advogando ideias ontogenéticas um tanto singulares, compara e equivale as vidas de um feto humano a de um feto suíno.

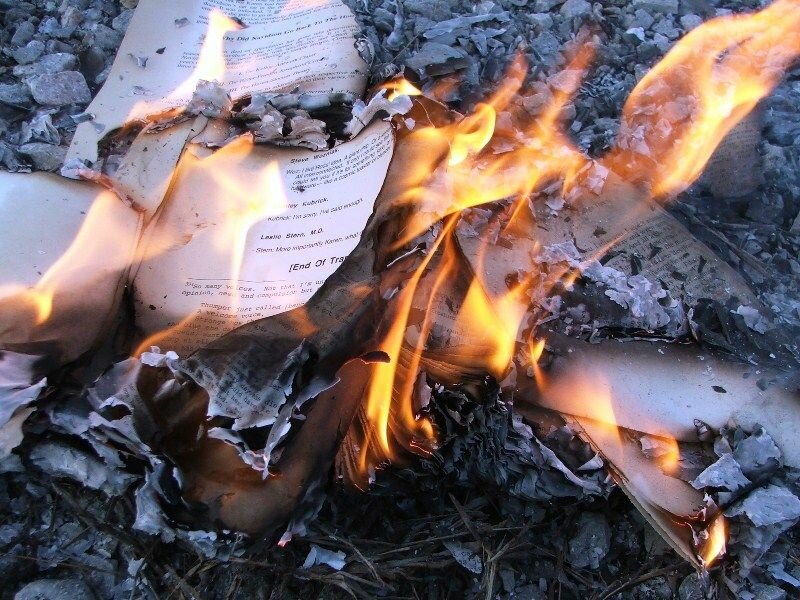

Todavia, há uma sentença ainda mais feroz em seu tom sibilino, que invariavelmente pressagia maus tempos. Os conhecidos versos do poema “Almansor” (1821), de Heinrich Heine, guardam, de fato, um aspecto oracular: “Isto foi apenas um prelúdio, onde se queimam livros, por fim, queimarão também pessoas”.

Ora, a princípio, duas fobias espreitam todo leitor ou bibliófilo: a cegueira e a queima de seus livros – uma interpõe uma membrana escura sobre o relacionamento entre leitor e livro; a outra, no seu clarão, destrói o livro e, por vezes, o leitor (como em Fahrenheit 451, de Bradbury). Borges, quando acometido pela primeira dessas fobias, disse, com não pouca amargura, que “Deus, com magnífica ironia, deu-[lhe] a um só tempo os livros e a noite”.

Aparentemente, a substância mental da humanidade é assolada por eventos ou imagens trágicos de uma incineração coletiva de opúsculos, alfarrábios, fólios, volumes e tomos, no qual não somente encadernações luxuosas, mas saberes, ou arcanos, são irremediavelmente expurgados da face da terra.

Numa cronologia sucinta e livre, citemos a queima levada a cabo pelo imperador Qin Shihuang Di, que ordenou a destruição de milhares de cópias e volumes de literatura, filosofia e história chinesa, poupando apenas tratados práticos. Depois, o incêndio da Biblioteca de Alexandria, signo já consagrado da iconoclastia, que, ao longo da história, foi atribuído aos mais diferentes agentes (de pagãos a cristãos) e lamentado por vários leitores ao longo dos tempos. E ainda a incineração das obras e escritos de judeus, em 1933, na Bücherverbrennung nazista.

A literatura, uma das poucas instâncias que faz da expectativa de sua morte um material para sua permanência, não raro transmuta esse risco em narrativa. Em certa passagem no livro do profeta Jeremias, lemos que o rei Jeoaquim mutilou o manuscrito do profeta com um canivete e o lançou, em seguida, ao fogo do braseiro. A despeito da incineração do texto sacro, Jeremias se lançou novamente ao trabalho de redação (embora fosse seu secretário Baruque que efetivamente anotava o que era dito), consolando-se com o fato de que seu novo manuscrito, uma vez expandido, apresentava mais dos elementos sublimes da revelação.

Tempos depois, Nathaniel Hawthorne, em seu conto “The Earth’s Holocaust” [O Holocausto da Terra], descreve a seus leitores a terrível cena de uma conflagração cósmica, em que não somente livros, mas artefatos, relíquias, brasões e instrumentos, em suma todas as posses humanas, são lançadas ao fogo num esforço purgatório, para não dizer niilista, de redenção. Na narrativa, os homens compreenderam que todos os males haviam se originado em suas próprias criações e gradualmente enraizaram-se na história.

Portanto, o passado, assim como os objetos que, em qualquer aspecto, a ele remetem, deveriam necessariamente ser incinerados. E daí a conclusão, premente tanto em sua formulação quanto em sua aplicação, de que um novo mundo ressurgiria a partir de um holocausto universal, de um embate final, um Armagedon, entre o homem e suas posses. Assim, quando lançaram todos os livros de Shakespeare ao fogo, “eles jorraram uma flama de maravilhoso esplendor, de modo que os homens cobriram seus olhos contra a glória meridiana desse sol”. Já uma “coleção de narrativas alemãs emitiu um odor de enxofre”.

Ao final, o narrador obsequiosamente relembra àqueles piromaníacos que, malgrado seus conceitos, o mal está inerentemente arraigado ao coração, “a esfera pequena mas ilimitada, na qual subsiste o erro original, do qual o crime e miséria são apenas tipos”; e apresenta a sugestão óbvia de que todo projeto de eliminação universal das mazelas por meios físicos consiste, cedo ou tarde, em agressão ao homem.

Contudo, juntamente à cegueira e ao fogo, o século XX e suas vicissitudes aparentemente engendraram um terceiro inimigo ao bibliófilo ou leitor. Em seu romance Auto-de-fé (1935), Elias Canetti apresenta-nos Kien, “uma cabeça sem mundo”, um brilhante sinólogo que, obcecado por seus livros, dedica todos seus esforços e recursos em sua preservação.

Canetti, também estudioso do fenômeno moderno do homem-massa (Ortega y Gasset) e dos concomitantes movimentos de massa, descreve-nos um mundo povoado por embriões dos poderes autoritários que, então, já haviam ascendido na Europa, um “mundo sem cabeça” em que a truculência e aspereza povoam e se infiltram até mesmo nos nichos e ambientes mais ordenados – no caso, a biblioteca de Kien, a qual o narrador descreve como “um canto suscetível de unir solo, trabalho, amigos, repouso e ambiente espiritual num todo natural, bem organizado, num cosmo próprio”.

Evidentemente, o caso de Kien é excepcional, já que erige não uma biblioteca pessoal porém um altar, numa forma não menos estranha de bibliolatria. Entretanto, o que sua obsessão revela é que num universo brutal, em que, como no poema de Kafávis, resta-nos somente a espera pelos bárbaros, os livros, como uma de nossas posses mais frágeis, são os que revelam, de modo mais evidente, as marcas de nossa imperícia. Ou de nossa bronquice.

Para Canetti, portanto, as massas são inimigas ferozes dos livros, não apenas pelo seu repúdio ou indisposição às exigências do livro (silêncio, concentração e persistência), mas também porque, como os incendiários de Hawthorne, frequentemente atribuem a eles a fonte de nosso pecado original. É claro, há livros ruins, nocivos e pérfidos. Mas o fim deles é o inferno de nosso esquecimento.

Mas se, em Canetti, as massas se infiltravam nas resguardadas miniaturas da realidade por meio da brusquidão, hoje, no entanto, os santuários são invadidos, quando não arrombados, por volumes e mais volumes prescindíveis, por pilhas colossais que soterram as relíquias. Como toda hybris, o excesso de publicações revela um distúrbio da alma, principalmente da alma coletiva.

Ora, Günter Grass dizia que “até mesmo os livros ruins eram livros e, portanto, sagrados”. Talvez haja uma parcela de verdade no dito de Grass, contudo ainda aferro-me à perspectiva de que alguns livros, assim como os homens, são mais santos ou sagrados do que outros. E um santo, Tomás de Aquino, confessou que “temia o homem de um livro só”. Contudo, para nós, pecadores ou peregrinos rumo à santificação, talvez a opção mais segura seja temermos os homens de muitos livros.

______

publicado inicialmente no blog Estado da Arte

Fabrício de Moraes

Tradutor, doutor em Literatura (UFJF/Queen Mary University of London).

[email protected]