No aeroporto, compro um dos últimos exemplares da Frieze, publicação britânica bacaninha voltada ao mundo da cultura e das artes, que deu chamada de capa para uma entrevista com Ernesto Neto. “O que deve mudar?” A noção de beleza. “Que obra de arte escolheria para viver com?” O Beijo, de Brancusi. “O que gostaria de […]

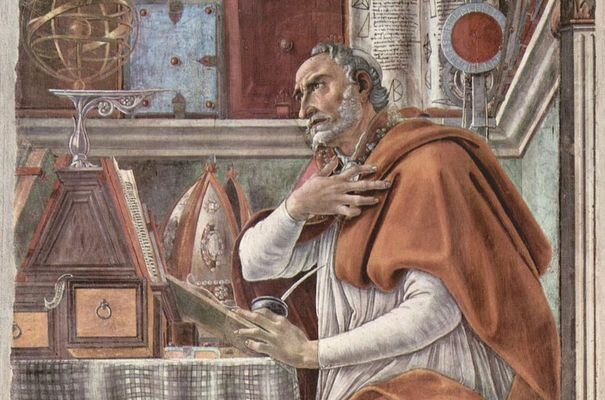

-- Invenção da cor (1977), de Hélio Oiticica --

No aeroporto, compro um dos últimos exemplares da Frieze, publicação britânica bacaninha voltada ao mundo da cultura e das artes, que deu chamada de capa para uma entrevista com Ernesto Neto. “O que deve mudar?” A noção de beleza. “Que obra de arte escolheria para viver com?” O Beijo, de Brancusi. “O que gostaria de saber?” Respirar debaixo d’água. Na mesma edição, um artigo elogioso se estende sobre a recente exposição de Hélio Oticica no Itaú Cultural, em Sampa.

O crítico Robert Storr vê viadagem (no bom sentido, culturalista, se é que me entendem) na exuberância das obras de Oticica, e na alegria carnavalesca de corpos seminus durante a inauguração da exposição. Mas não fica nisso, classifica as obras de Oiticica entre as “maravilhas da abstração do século XX”. Ele compara com a também recente exposição de Andy Warhol em Sampa. A de Wahrol traz uma nostalgia datada; a de Oiticia engaja os espectadores no presente, compara o crítico. Oiticica antecipou o futuro das performances e instalações e oferece bem mais lições que Wahrol às gerações atuais de artistas, acredita Storr.

(Isso me faz lembrar os recentes ataques conservadores de literatos à arte contemporânea; mas falo disso mais adiante).

Oiticica já é figura celebrada na arte mundial; está lá o nome dele e o da Lygia Clark, no paredão das escadas rolantes da Tate Gallery, na linha do tempo dos artistas que fizeram história. Lygia, aliás, tem um belo Bicho exposto no Reina Sofia, onde a coleção permanente inclui também Mira Schendel e Lygia Pape, entre outros brasileiros.

Entre as exposições temporárias, outra surpresa: nosso craque Flávio de Carvalho e Lina Bo Bardi, além do arquiteto Sérgio Bernardes, convocados para a seleção da “Desvios de la deriva, experiências, travessias e morfologias”. Sem folclorismo, os criadores brasileiros (entenda-se a Lina como tal) são apontados como desbravadores na exploração poética do espaço público; o Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade é citado como texto canônico; mergulha-se nas viagens de Lina Bo Bardi e Flávio de Carvalho e na utopia alucinada (e felizmente frustrada) de Sérgio Bernardes; de quebra, há um delicioso retrospecto do grupo chileno da Escola de Valparaíso, que em alguns pontos tocavam as ideias de Lygia Clark, de fazer da experiência de vida uma fonte de arte e de conhecimento.

Vendo isso tudo me dá tristeza do atraso no debate público sobre a arte contemporânea no Brasil, só movimentado, nos últimos tempos, por textos reacionários (sem intenção pejorativa; são reacionários no sentido de reação a algo, no caso os rumos da arte contemporânea) de intelectuais saídos do campo literário e aparentemente amarrados na concepção de arte como objeto para se exibir ao público, ou às visitas. Presos à ideia de artesanato da obra. Lembrei o texto de um crítico inglês sobre os primeiros ambientes penetráveis de Oiticica, com areia, água gelada, plantas, destinados a estimular a sensibilidade dos espectadores (e o crítico dizia que preferia estimular a sensibilidade diretamente na praia mesmo).

Luciano Trigo, cara que sempre admirei e admiro como jornalista, foi um dos que encontraram esse filão já desbravado pelo Affonso Romano de Santanna: pau na arte contemporânea. Uma coisa me incomoda nas críticas (mais ainda devo incomodar a eles; falo sem ter lido os livros que escreveram, basedo apenas nas entrevistras, textos e conferências que fizeram sobre as obras): há um jogo duplo, em que certas figuras consagradas são poupadas e os suspeitos de sempre (os que exploram questões no limite do bom gosto e da abjeção), detonados. Há também uma acusação fácil e equivocada, contra artistas que se pautam pelo mercado.

Pautados pelo mercado contemporâneo foram Cimabue, Michelangelo, Caravaggio (vamos dar um baita pulo aqui) e Salvador Dali. Claro, foram além do desejo dos mecenas, e isso os destacou dos contemporâneos. Mas são suficientes para mostrar que o fato de prodfuzir para atender a mercado não é, em si, defeito nem qualidade, é circunstância. E quando um sujeito (que aliás detesto, mas reconheço como artista contemporâneo) como Damien Hirst dá uma rasteira no mercado e decide leiloar diretamente suas obras, passando por cima dos marchands que o catapultaram? Quem está se rendendo a quem?

Sergio Leo

Repórter especial e colunista do Valor Econômico. Em 2009, seu livro de contos Mentiras do Rio ganhou o Prêmio Sesc de Literatura.