Esqueça os vídeos de chacina do Isis. Mesmo na cidade modelo dos islamistas, a vida é um pesadelo.

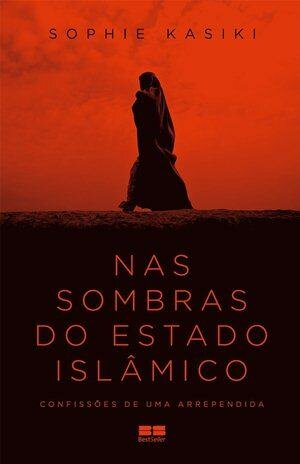

“Nas sombras do Estado Islâmico: Confissões de uma arrependida”, de Sophie Kasiki (Best Seller, 2016, 160 páginas)

1.

Ultimamente, quando queremos chamar a atenção para o quão execrável é o islã político, em especial o Isis, costumamos lembrar seus ataques terroristas e seu tratamento de povos subjugados em áreas do Oriente Médio. Mas a verdade é que podemos ter uma noção exata da asquerosidade do islamismo simplesmente observando o tratamento que ele julga ideal a populações supostamente aliadas.

O pequeno volume de memórias de Sophie Kasiki, publicado quase simultaneamente na França e no Brasil, direciona nosso olhar para esse sentido. Não há ações terroristas em seu relato. As frentes de batalha estão presentes apenas de forma bastante oblíqua. O que está no centro é a vida em Raca, a cidade síria “capital” do Estado Islâmico. O livro também nos informa sobre os caminhos mentais que levam jovens ocidentais a se juntarem a essa ideologia, e as armadilhas aí envolvidas.

Sophie Kasiki é uma francesa negra nascida em 1982 no Congo. Criada na língua francesa e na religião católica, se mudou ainda criança para Paris, onde morou com familiares. Conseguiu emprego na área de serviço social. Casou-se com um francês de criação católica, mas ateu convicto. Tiveram um filho, Hugo, e levavam uma vida confortável de classe média até que Sophie se sentiu atraída pela propaganda de militantes do Estado Islâmico.

Antes dessa atração, ela havia se convertido ao islã, embora não tenha contado ao marido. Mas, como ela própria reconhece, “seria fácil demais, e inexato, dizer que foi por isso que parti” para a Síria.

A malaise de Sophie é mais complexa (e certamente não desconhecida para inúmeros ocidentais cristãos ou ateus). Vemos isso logos nas primeiras páginas de sua narrativa, quando fala de sua vida materialmente cômoda em um lar francês. “Uma insatisfação e uma sensação de vazio nunca permitiam que eu me sentisse totalmente em paz”. O marido percebeu seu isolamento, perguntou “Isso não lhe basta, Sophie? A felicidade, a vida tranquila, a calma, a paz, não são o suficiente?”. “Não, não bastavam”, diz ela categoricamente aos leitores.

A conversão ao islã preencheria um aspecto de sua vida deixado vago quando abandonou o catolicismo após a morte da mãe.

Mas a conversão não trouxe de volta a felicidade. Foi apenas uma etapa em uma muito longa e profunda crise moral. O islã não trouxe respostas, mas me ofereceu, pelo menos em um primeiro momento, instrumentos de reflexão, talvez pistas para repensar o mundo.

Foi quando três jovens muçulmanos, que a conheciam desde sua conversão e que haviam partido para a Síria, voltaram a entrar em contato e lhe mostraram o caminho para solucionar sua sensação de vazio: ir para Raca e se juntar a uma causa nobre, ajudando mulheres em um hospital, em meio a uma região visada pelas forças do ditador Bashar al-Assad.

Imagens se formam em minha cabeça. Crianças sírias brincando em um parque para esquecer um pouco os horrores da guerra. Um grande hospital e eu, lá dentro, segurando a mão de uma mulher acamada.

Quatro páginas adiante:

(…) a vontade de morrer me invadia. No passado, fizera duas tentativas. Desde então, aprendera a identificar os sinais que anunciavam aquele estado mórbido, mas não sabia como neutralizá-lo. Dessa vez a ideia de partir para a Síria se apresentava como alternativa à vontade de morrer.

“Ou então”, enxerga em perspectiva, “era o meio que eu havia encontrado para me matar”.

2.

Os terrores do século passado nos ensinaram que não é recomendável sair da crise da modernidade para ir para qualquer lugar. De fato, tentar superar as crises do Ocidente (em sua política, sua economia, sua cultura) sem um esforço para preservar todos os aspectos desse universo que são essenciais para a boa vida (sua democracia representativa, sua economia aberta, sua tradição cultural) sempre levou a um inferno mais ou menos dantesco.

O problema com sistemas de pensamento totalitários como comunismo, fascismo e nazismo foi que, partindo de críticas radicais ao estado do Ocidente, acabaram levando a mundos que eliminaram o indispensável e exacerbaram o pior desta mesma civilização, e o pior da natureza humana como um todo. Ou o culto nazista do herói não criou uma legião de covardes? Ou a crítica fascista à apatia das massas democráticas não criou rebanhos por onde passou? Ou a tentativa comunista de elevar a vida humana a mais que preocupações com mercadorias não levou o homem a ser uma propriedade do Estado?

Com o fascismo islâmico ocorre o mesmo. Os islamistas criticam a atomização dos indivíduos nas sociedades ocidentais (que, na visão deles, também se dedicam 24 horas por dia a perverter as sociedades não ocidentais), mas, mesmo que seu diagnóstico esteja exato, sua solução proposta agrava o problema.

Pegue o caso de Sophie Kasiki. Na Raca dominada pelo Estado Islâmico, os indivíduos são pouco mais que inimigos ou suspeitos uns dos outros. Ela reflete sobre uma colega de trabalho no hospital que parece não ter vida social, e lamenta que nunca conhecerá seu marido – algo tão comum na sua França. Em um parque para crianças brincarem, “as mulheres, sentadas nos bancos, não se falavam, cada uma isolada em seu lugar. Eu, por não falar árabe, mas e elas? Como saber?”. Em seu apartamento:

Eu não conhecia mais ninguém no prédio. Sabia que havia famílias, pois via sapatos de diferentes números empilhados diante de algumas portas. Às vezes ouvia vozes de crianças, barulho de passos. Mas, em geral, era tudo bastante silencioso. As pessoas permaneciam muito em suas casas. Todo mundo desconfiava de todo mundo.

Tire uns segundos para reler essa citação. Quão deprimente é saber que há famílias em seu prédio apenas pelo barulho que algumas crianças fazem e pelos “sapatos de diferentes números empilhados diante de algumas portas”?

Isso ocorre, claro, porque mulheres não são seres autônomos para o islã político. Os islamistas criticam a “degradação” da mulher ocidental ou “ocidentalizada”, mas suas políticas acabam por transformar mulheres em prisioneiras. Literalmente. Quando Sophie se mostra inconformada com sua vida em Raca, ela é jogada por seus ex-amigos em uma madafa, instituição para mulheres de combatentes que partem para o fronte (algumas vão por vontade própria, outras são arrastadas) e também para mulheres “insubordinadas”.

Os islamistas criticam o “imperialismo” ocidental (não apenas o imperialismo real, digamos, da França na Argélia, mas também o “imperialismo” atual das transmissões de tevê), mas adivinhe só?, o islamismo é imperialista por natureza, e imperialista old school. Ele quer um califado que abranja não apenas o Oriente Médio, Israel incluído, mas, a longo prazo, um califado global. Como esse califado trataria quem não é muçulmano (e sunita e fundamentalista, no caso do califado ser instituído por grupos como o Isis)? Basta ver como seus arquitetos já tratam o povo aliado de Raca, de uma maneira que fez Sophie lembrar até os nazistas – “É como o exército do 3º Reich em Paris, como os colonizadores no Congo, como o imigrado branco diante do autóctone”.

Os islamistas também criticam o racismo do Ocidente, do qual se dizem as maiores vítimas inclusive quando provocam ódio apenas por suas ideias e comportamentos odiosos. Porém, lá vamos nós de novo, em Raca

A cor da pele também contava para o status social: os sírios de pele escura estavam em pior posição, enquanto os de pele clara se encaixavam na burguesia. No hospital, as bonitas mocinhas das aldeias, que chegavam para dar à luz, tinham a pele bem morena. Eu tinha a impressão de ser como na Índia, com todo um sistema de castas, com seus intocáveis e sua classe dominante.

Sim, você leu tudo certo. Esqueça os vídeos de chacina do Isis. Na cidade modelo dos islamistas, onde sua ideologia é levada às últimas consequências, mulheres são objetos, a população é tratada como parisienses sob nazistas e o racismo chega a níveis indianos. Alguém poderia achar que isso é o bastante para colocar em xeque a boa intenção da crítica dos “islamistas moderados” ao Ocidente.

3.

Não surpreende que, quando se decepciona com o paraíso islamista na Terra, Sophie decida entrar em contato com o marido. Ela sente falta não apenas dele, mas de toda sua antes desprezível vidinha burguesa.

Ainda antes de ir para a madafa,

Recebi mensagens simpáticas e calorosas pelo Facebook de uma ex-colega dizendo que todos na casa de bairro sentiam muito a minha falta. Relembrava alguns momentos épicos que enfrentáramos juntas, me fazendo rir um bocado.

Sua fuga de Raca foi uma epopeia, envolvendo dinheiro levantado pelo marido na França para pagar agentes do Exército Livre da Síria (grupo que combate Assad e o Isis) e uma corrida de moto até achar uma passagem na fronteira com a Turquia. A todo instante, Sophie sabia que, se fosse pega fugindo, seu filho seria enviado para um orfanato e ela seria condenada à morte por apedrejamento. É outra diferença de uma comunidade livre para uma comunidade totalitária: desta, você jamais pode sair com facilidade.

Infelizmente, uma questão central para a força do islamismo só recebe atenção periférica no livro de Sophie Kasiki, e isto no capítulo em que seu marido assume a narrativa. Refiro-me à filiação de novos militantes ocidentais ao movimento. As motivações são variadas, bem como o destino de cada um no novo grupo – alguém pode se filiar formalmente e ir para uma frente de batalha, ou entrar apenas no embalo e fazer pequenos serviços na retaguarda, como Sophie.

Mas, em qualquer dos casos, não dá para fugir da questão da responsabilidade de cada um. Nossos sociólogos gastam muito tempo com os fatores sócio-econômicos que levam jovens europeus a se juntarem à cruzada islamista, mas uma leitura mais indicada é a de romances de Conrad e Dostoiévski, e de ensaístas como Paul Berman.

O marido de Sophie Kasiki diz que, após o arrependimento da esposa, ele explicava a amigos

que ela parecia ter sido manipulada por uma seita – pois aquele islã radical nada mais era do que isso, uma poderosa seita de fanáticos. Como falar de livre-arbítrio quando se tratava de alguém que sofrera uma lavagem cerebral por técnicas de propaganda eficazes e várias vezes comprovadas?

Mas Sophie não foi um daqueles indivíduos sírios ou iraquianos forçados a escolher entre trabalhar para o Isis ou ser assassinado. Há sim jovens europeus em dificuldade econômica que aderem ao islamismo. Mas há mais jovens alfabetizados e não miseráveis que aderem. E jovens europeus pobres ainda estão em muito melhores condições para resistir do que incontáveis jovens do Oriente Médio que efetivamente resistem.

A ida de Sophie à Síria foi precedida por uma visão deturpada da vida francesa. Ela pode ter detectado corretamente um certo vazio naquela sociedade e dentro de si, mas tentou preenchê-lo com uma ideologia niilista. Seus amigos muçulmanos em Paris pegavam pedaços da verdade (como os Estados Unidos terem ido derrubar Saddam baseados em uma mentira) e saltavam daí para as mais estapafúrdias teorias da conspiração. Não queriam ler jornais ou assistir à televisão. Isso tudo foram escolhas conscientes.

Sim, existem toneladas de propaganda islamista no Ocidente. Mas é uma propaganda eficiente apenas para um público receptivo. Há jovens europeus “alienados” se juntando ao Isis, mas é mais uma auto-alienação. A “lavagem cerebral” islamista só ocorre em indivíduos que previamente já imunizaram o cérebro para coisas como a verdade dos fatos, o belo e, aliás, a noção de responsabilidade individual. O islamismo é um culto da morte e da obtusidade, suas redes em mesquitas e governos devem ser quebradas, mas não dá para entender, e muito menos enfrentar, seu crescimento sem colocar em primeiro plano o livre-arbítrio e as punições que devem resultar daí.

Daniel Lopes

Editor da Amálgama.

mail@revistaamalgama.com.br