O sonho do Brasil ordeiro explica também a má vontade da nossa elite com Mauá.

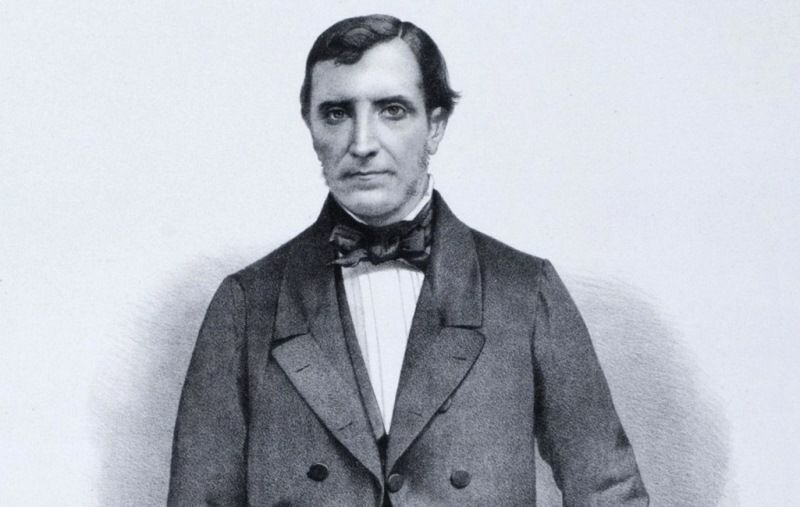

Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá

Na declaração de valores do Banco Garantia, Jorge Paulo Lemann incluiu um tópico que de certa forma resume a forma como encaramos a inovação: “as inovações que criam valor são úteis, mas copiar o que funciona bem é mais prático”. Poucos empresários resumiriam tão bem o espírito de sua classe e de seu país.

Em todos os projetos coloniais europeus no mundo, criou-se uma sociedade cópia do país de origem separada da sociedade nativa. Na América Espanhola, os Habsburgo chegaram a diferenciar o direito das nações nativas e das cidades espanholas. Em outros lugares, como a África Subsaariana e a Índia Britânica, a segregação foi a regra. Mas não no Brasil. E a causa foram os jesuítas.

Guerra de civilizações

A história do Brasil teria sido diferente sem os jesuítas. Por aqui eles aplicaram a mesma estratégia de inculturação do cristianismo que adotaram no resto do mundo, em especial na China. Mas lá eles lidaram com um Império avançado e estruturado, com uma cultura escrita milenar. Ao aproximar Catolicismo e Confúcio, os jesuítas chineses deflagraram um conflito interno à Igreja que levou à sua dissolução. Apenas no século XXI o papa Bento XVI avalizou os procedimentos jesuítas na China, ao abrir caminho para a beatificação de Matteo Ricci, o primeiro jesuíta na China.

No Brasil, os jesuítas deram forma a uma visão de mundo sincrética e miscigenada, que se espalhou pelo interior do país. Trata-se de uma visão de mundo altamente positiva, resiliente e adaptativa. Carnavalesca. É a visão de um povo que foi nascendo e se fazendo possível. Portugueses renegados foram se misturando aos índios, aprendendo a língua deles, e assim foi nascendo o Brasil.

De certa forma, o que a Casa de Bragança promoveu no Brasil durante o século XVIII foi uma guerra de civilizações. O marco desta guerra foi o decreto de Pombal de 1758 proibindo o uso da língua Tupi, cuja gramática havia sido codificada pelos jesuítas e era ensinada nos colégios. Em meio século a língua Brasílica, como era chamado o Tupi oficial, era uma língua morta na maior parte do país.

O efeito mais impressionante desse massacre cultural é o silêncio da historiografia. Sabemos do decreto e de seu efeito, e sabemos que os métodos da Coroa não eram nada delicados por outros episódios, como a expulsão dos jesuítas e a devassa da Inconfidência. Sabemos também da dificuldade em mudar a língua de todo um povo tão rapidamente: nos Andes há relatos sobre a dificuldade dos indígenas em serem alfabetizados em espanhol, e casos parecidos ocorrem em lugares tão diferentes quanto o Languedoc francês, a África do Sul e a China. A eliminação da língua Brasílica não deve ter ocorrido tão fácil por aqui. Ainda que não tenha havido violência ostensiva, é bastante evidente que houve violência simbólica intensa.

De qualquer maneira, o brasileiro não se adaptou perfeitamente ao modo de ser europeu. E quando a Europa sofreu com o expansionismo de Napoleão, é a Casa de Bragança que se torna brasileira.

O projeto imperial

Não há outro caso em que a família real da nação colonizadora se integrasse de forma tão radical à nação colonizada como os Bragança no Brasil. Recentemente, conversando com um Orleans e Bragança, pude ouvir que na memória de sua família, mesmo durante o exílio imposto pelo governo republicano, eles sempre se viram como brasileiros.

Mas os Bragança nunca desistiram do projeto de civilizar o país. Ao mesmo tempo em que se identificaram com o país, procuraram moldá-lo à imagem e semelhança de um Império liberal à moda napoleônica. José Bonifácio de Andrada e Silva foi o grande mentor intelectual do projeto imperial dos Bragança para o Brasil. Sua proposta para a Constituinte instalada em 1822 buscava promover a integração da nação e sua civilização. O mesmo documento propunha, por exemplo, a criação de universidades, a catequização dos índios bravios, a libertação dos escravos e a unidade política com Portugal a partir do Brasil.

Mas foi Dom Pedro I, o herdeiro direto do trono português, quem materializou esse projeto. Criado no Brasil desde os dez anos, tornou-se muito diferente de um príncipe europeu. Não só pelo adultério constante que levou Leopoldina à depressão e à morte. Mas principalmente por abraçar a causa liberal e constitucional. Em Portugal é considerado um herói da luta contra o absolutismo. Mas no Brasil seu legado é mais controverso.

A construção institucional de Dom Pedro I no Brasil, diferentemente de Portugal, não foi capaz de estabilizar o país. Se lá foi possível articular um grande pacto que isolou seu irmão Miguel e permitiu à monarquia mais um século de vida, aqui a situação foi mais difícil. Vários focos de tensão se espalharam Brasil afora, e o próprio Imperador teve que abdicar, deixando o país à mercê de um período regencial bastante tumultuado. A estabilidade só chegaria, e por um curto período, após a Maioridade do príncipe Dom Pedro II.

Entretanto, ainda que por acidente, Dom Pedro I deixou ao Brasil uma herança perene: a eterna busca por um pacto social conservador, firmado de cima para baixo e que estabilizasse o país. Da Maioridade ao lulopetismo, vivemos um eterno retorno a esse projeto, que não é exatamente um sonho, mas um Dia da Marmota político – mas sem o humor de Bill Murray.

O outro legado de Bonifácio e Dom Pedro I foi a visão das elites nacionais sobre o Brasil como um país a ser, de certa forma, civilizado. Ao proporem a criação dos primeiros cursos superiores, eles lançariam as sementes de uma reconstrução científica do Brasil. Mas essa reconstrução não seria produzida aqui. Copiar é mais prático, e o primeiro modelo de engenharia social que o Brasil importaria seria também o mais perene: o Positivismo.

O projeto positivista: ordem e progresso

Na segunda metade do século XIX a utopia de uma reconstrução científica da sociedade se espalhou pelo mundo. Do socialismo científico de Karl Marx aos científicos de Porfírio Diaz no México, de Júlio Verne a Bismarck, todos compartilham a crença de que o método científico é capaz de construir um mundo melhor e mais harmonioso. Mas, novamente, quando chegamos ao Brasil essa crença ganha contornos bastante particulares.

Por um lado, enquanto na Europa o positivismo apenas passou por Comte, e evoluiu inclusive em seu rigor científico e matemático até chegar ao Círculo de Viena, o Brasil daria longa vida justamente à visão mais mitológica do Positivismo, ou seja, a de Comte. Sua influência prolongou-se mais do que o Comte merece, e superou mesmo os rompantes de determinismo biológico de Spencer.

Isso porque o que Comte propunha era música para os ouvidos da elite diletante brasileira. Estamos no século XIX, e o Brasil não tem ideia do que é ciência e tecnologia. Por um lado, sabota iniciativas empreendedoras como a do Barão de Mauá. Por outro, sonha em transformar o Brasil em uma nova Europa, mas sem as greves. Comte entrega um projeto sob medida: uma reorganização da sociedade, sob base científica, de cima para baixo, liderada pelo “rei filósofo”.

O sonho de um Brasil ordeiro e estável se contrapõe ao festival de crises vividas pelos vizinhos, especialmente a Argentina. E de certa forma resolve a questão da selvageria brasileira, aquele mundo depravado descrito em cores vivas por Aluízio Azevedo em O Cortiço, e que sobrevivia à guerra civilizatória promovida contra a língua Tupi no século XVIII.

O sonho do Brasil ordeiro explica também a má vontade da nossa elite com Mauá. O projeto de um país empreendedor e tomador de risco parece – e realmente é – mais próximo da selvageria brasileira. Nada mais oposto que a elite nacional, cujo espírito foi descrito com exatidão por Machado de Assis:

O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias as duas naturezas equilibraram-se; mas não tardou que a primitiva cedesse à outra; ficou-me uma parte mínima de humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que era dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza, e passou a ser a cortesia e os rapapés da casa, tudo o que me falava do posto, nada do que me falava do homem. A única parte do cidadão que ficou comigo foi aquela que entendia com o exercício da patente; a outra dispersou-se no ar e no passado. (conto “O Espelho”)

A tradição intelectual brasileira viu na exatidão irônica de Machado de Assis ao descrever o vazio espiritual de seus pares uma crítica social. Mas aqui tendo a concordar com Martim Vázquez da Cunha: Machado descreve o que ele vive, e sua inserção nesta sociedade cínica e pusilânime era tão profunda que o vazio descrito por ele era o dele próprio também.

A ofensiva civilizatória da Casa de Bragança nos legou uma elite de funcionários públicos, temerosa de riscos e que prefere copiar as modas da Europa a construir seus caminhos. Mauá, neste contexto, é exceção, é a nêmesis do alferes que matou o homem. Os Prado, por outro lado, são o símbolo daqueles tiveram sucesso naquilo em que Mauá fracassou: souberam combinar a vida vazia da Corte com o vigor empreendedor que levou a cultura cafeeira ao interior de São Paulo. Meio Mauá, meio alferes, o empreendedor cafeeiro navega nas instituições do Império para criar condições favoráveis ao seu negócio. Mauá e os Prado inauguraram o nosso capitalismo de compadrio.

As universidades e escolas militares, por sua vez, buscam ocupar o vazio espiritual do Brasil imperial com a radicalização do projeto civilizatório dos Bragança. A intelectualidade brasileira do final do século XIX é vazia e vive de aparências, produz uma ensaística oca e elitista. A ela um projeto de engenharia social como o de Comte serve perfeitamente.

A República nada mais foi do que a aliança do capitalismo de compadrio e dos militares positivistas contra a selvageria brasileira. Uma cópia imperfeita da Revolução Francesa, sem povo e sem desordem, apenas a violência extrema do governo Floriano Peixoto, para assegurar a obediência a oligarquia no poder.

O positivismo em choque: Os Sertões

Visto do escritório, o Brasil real, aquele construído por jesuítas e bandeirantes, o Brasil da gambiarra, era pura selvageria e atraso. Assim Aluízio Azevedo descreve o Cortiço: o Brasil ali é uma força biológica bruta e pervertida, e sua apresentação serve a dois fins: transformar a ralé em personagem de circo, e enfatizar a necessidade de civilizar o país.

Agora, quando um positivista típico como Euclides da Cunha é lançado em meio ao mais profundo dessa selvageria brasileira, o sertão dominado por fanáticos, o projeto civilizatório positivista entra em crise. Afinal, como podem as forças da ciência e do progresso sucumbirem a um grupo de fanáticos pé rapados? Algo está errado na Narrativa, e ou se negam os fatos ou se muda a história.

A Guerra de Canudos deve a Euclides da Cunha sua salvação para a historiografia brasileira. Não fosse sua honestidade intelectual, e a intelectualidade bem pensante de São Paulo trataria Antônio Conselheiro como um Edir Macedo qualquer. Se os “inteligentinhos” veem-no como herói, é porque Euclides da Cunha reagiu ao que viu lutando bravamente contra o auto-engano.

Em Os Sertões, Euclides da Cunha aplica o ferramental teórico do positivismo da época – e vai mais a Spencer que a Comte – para reinterpretar Canudos. Tenta compreender Antônio Conselheiro a partir da biologia agressiva do sertão. E, de certa forma, traça a primeira teoria da antifragilidade do brasileiro, resumida neste trecho:

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempeno, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos.

Antifragilidade é um conceito cunhado por Nassim Taleb em seu livro Antifrágil, e trata das coisas que crescem diante das dificuldades. Tal como nosso Hércules-Quasímodo, o sertanejo, antes de tudo um forte. Euclides da Cunha atribui essa força a uma espécie de pureza étnica, ainda que sua descrição o desafie. Mas não: o que Euclides da Cunha testemunha é o brasileiro selvagem, moldado pelos jesuítas, mameluco, desobediente.

As vitórias de Canudos sobre o Exército Brasileiro são vitórias da gambiarra sobre a técnica ostentada mas não aprendida ou desenvolvida. Na falta de munição os jagunços de Conselheiro atiravam pedras e cacos de vidro de seus rifles. Conhecedores do terreno, transformavam desvantagem numérica em vantagem. E assim derrotaram três expedições do Exército, e resistiram à quarta até o último homem.

Ao dizer que Canudos não se rendeu, Euclides da Cunha constata algo maior: aquele Brasil que se tenta sufocar e disciplinar desde o século XVIII, aquele de quem tiraram a língua franca e ninguém sabe como foi, nunca se rendeu.

[CONTINUA]

Paulo Roberto Silva

Jornalista e empreendedor. Mestre em Integração da América Latina pela USP.

[email protected]