O livro de Hitler cai em domínio público e deve ser lançado no Brasil. Estamos preparados para o debate?

1.

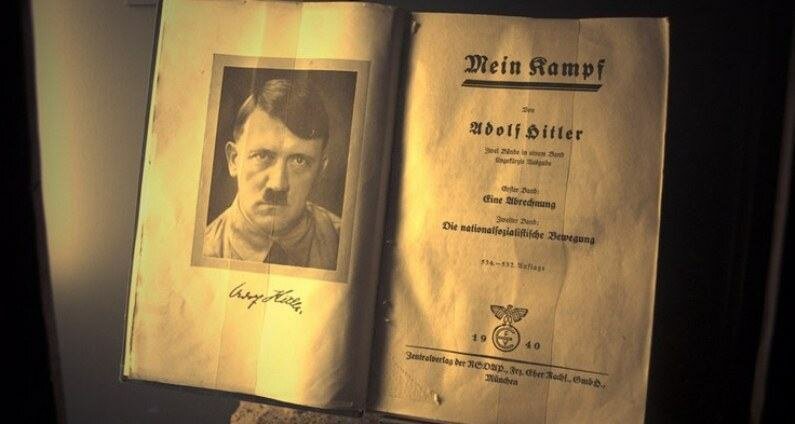

Com a entrada em domínio público, no dia 1º de janeiro de 2016, da obra de Adolf Hitler, polêmicas emergem em todo o mundo sobre a conveniência, moralidade e legalidade da publicação de novas edições de sua autobiografia-com-manifesto, o infame Mein Kampf, ou Minha Luta. Parece que já há, até mesmo, editoras nacionais interessadas em lançar a obra.

Pergunto-me se elas têm o ângulo jurídico já bem estudado: o Judiciário brasileiro costuma não hesitar em proibir livros, bastando para isso que alguém se disponha a imaginar que a obra é “discriminatória” ou “ofensiva”. E se há um livro que não requer nenhuma imaginação para ser considerado discriminatório e ofensivo é o Mein Kampf. Nossa Justiça tem uma longa tradição de tratar a livre circulação de ideias, informações, e o embate público entre crenças e ideologias como um princípio de terceira categoria, logo atrás do sagrado direito de usar cuecas pelo avesso e só um pouco acima da prerrogativa inalienável de pôr catchup na batata-frita.

Claro, o efeito prático de uma eventual proibição da Justiça será, do ponto de vista do objetivo declarado de impedir a circulação do material ofensivo, nulo – ou, ainda, reverso, já que trará publicidade gratuita para as versões piratas que existem na internet e, mesmo, em papel. É um segredo de polichinelo que edições clandestinas do Minha Luta, em português, são mais fáceis de achar na região da Praça da República, no Centro de São Paulo, do que DVDs piratas do último filme do Vin Diesel. Uma livraria aqui na esquina de casa, na pacata cidade de Jundiaí, tinha, até alguns anos atrás, um belo exemplar de capa-dura exposto na vitrine, provavelmente deixado ali em consignação.

Quem produz essas edições piratas? Simpatizantes do nazismo, aposto. Novas edições, por editoras comerciais, teriam o mérito de quebrar esse monopólio insalubre. Uma edição crítica e anotada poderia desabusar muita gente que do nazismo só sabe o que os (neo)nazistas dizem. E Minha Luta é um documento histórico: a autobiografia-com-manifesto do autor do primeiro Estado genocida da história.

Faz algum tempo que virou modinha banalizar a carnificina nazista, comparando-a a outras atrocidades, reais ou imaginadas, passadas ou contemporâneas. O que todas essas analogias perdem de vista é a especificidade da Alemanha Nazista na história: não se tratou de apenas mais um dos vários Estados e governos que usaram tortura e genocídio como meios para atingir seus fins (comerciais, imperialistas, ideológicos); tratou-se de um Estado e de um governo cujo fim último, cuja causa final, era o extermínio, em escala industrial, de vidas humanas. Para os nazistas, o extermínio era meio e fim.

Então, motivos para recomendar uma eventual publicação comercial do livro: quebrar o monopólio nazista sobre a obra; e o fato de que Minha Luta é alvo legítimo de curiosidade e de estudo, por conta de seu caráter de documento e testemunho do assombroso momento histórico em que uma teleologia da morte tomou conta de todo um país.

Há um preconceito prevalente, mas falso, de que ler um livro, ou comprar um livro, significa concordar com ele. É algo de que me lembro, com ironia, toda vez que vejo as pilhas de obras sobre astrologia, espiritismo e óvnis, e a prateleira de diferentes edições da Bíblia, que tenho no escritório. Há até num Al-Qaeda Reader por aqui, e juro que nunca fui jihadista.

2.

Em vista disso, quais os motivos para rejeitar a publicação ou, em última instância, para proibir ou censurar a obra? E aqui não falo só de Minha Luta, mas de qualquer texto?

Só existem, a meu ver, duas razões que levam à defesa da censura de um discurso: medo ou preguiça. Medo é o temor de que as pessoas leiam aquilo, concordem com aquilo e, pior ainda, venham a agir com base naquilo.

Esse receio, no entanto, representa uma profunda falta de confiança nos fundamentos mais básicos da democracia. A crença na democracia é, ao fim e ao cabo, uma crença na capacidade coletiva da população adulta de um país em debater racionalmente suas opções e fazer escolhas acertadas, ou ao menos mais acertadas, no geral, do que as que seriam feitas por um comitê de tecnocratas, ou por um déspota. Tentar proibir uma ideia por causa do risco de que as pessoas venham a aceitá-la é declarar a população incompetente e pô-la sob tutela: equivale a legitimar o poder de déspotas e tecnocratas.

Se o medo não diz respeito ao suposto impacto das ideias sobre a população em geral, mas sobre um pequeno grupo de fanáticos, então, bem, o melhor seria proibir tudo, da Bíblia a Apanhador no Campo de Centeio, e mergulhar de vez no mundo de Fahrenheit 457. Como bem notou um ateu sarcástico, o único livro famoso que (pelo menos até agora) não inspirou nenhuma atrocidade provavelmente é Deus, Um Delírio, de Richard Dawkins.

Mais ainda: um sem-número de exemplos históricos – que vão da sobrevivência do pensamento de esquerda no Brasil, mesmo sob 20 anos de censura e ditadura militar, ao ressurgimento da Igreja Ortodoxa Russa após 70 anos de tirania soviética – demonstra que a solução sugerida pelo medo, que consiste em censurar e reprimir o discurso tido como perigoso, simplesmente não funciona: apenas empurra esse discurso para o subsolo, alimentando as fantasias paranoicas e, não raro, a agressividade de seus adeptos.

E quanto à preguiça? É a preguiça de debater, de analisar, de argumentar e dialogar que grassa na vida intelectual contemporânea. Proibir e estigmatizar parecem estratégias muito mais simples do que explicar, conversar e, o pior de tudo, ouvir. É só ouvindo o discurso odioso, e ouvindo com atenção, que se torna possível erguer as pontes lógicas e retóricas que permitem resgatar as pessoas que estão emaranhadas nele. Simplesmente dizer a alguém que suas convicções estão erradas porque são ilegais ou imorais não funciona. Nunca funcionou. O que funciona é mostrar que as convicções estão erradas apontando os erros.

Se uma pessoa acredita ter razões válidas para achar que a emancipação feminina está destruindo a sociedade, chamá-la de “machista” em nada esclarece os erros que estão na base dessas convicções. Se alguém alimenta uma visão de mundo em que os judeus (ou os comunistas, ou os negros, ou os gays) são a causa de todos os males desde a destruição de Sodoma, censurar o discurso apenas reforçará a paranoia intrínseca a esse tipo de raciocínio. Imaginar que basta chamar quem acredita nisso de “fascista” para que o problema suma é não só preguiçoso, como também irresponsável.

Alguém talvez tenha notado que minhas categorias de “preguiça” e “medo” deixam de fora um terceiro fator muito invocado quando se propõe censura, a “ofensa”. É porque creio que os casos em que a questão da ofensa é invocada podem, na verdade, ser decompostos em componentes de “medo” e “preguiça”. A mera rotulagem estridente de algo como “discurso ofensivo”, por exemplo, é geralmente uma estratégia preguiçosa.

Medo e preguiça intelectual não motivam apenas atos de censura, mas também a produção de muito discurso. Ódio, principalmente o ódio dirigido a categorias inteiras de seres humanos, costuma nascer dessa combinação. E aí talvez aí esteja uma utilidade imprevista para uma eventual reedição de Minha Luta: a de espelho torto, enfumaçado, onde poderemos refletir nossos próprios discursos. Afinal, quantas das falácias de Hitler não seriam, em forma e estrutura, iguais às nossas?

Carlos Orsi

Jornalista e escritor, com mais de dez livros publicados. Mantém o blog carlosorsi.blogspot.com.