20 obras (8 de não ficção, 12 de ficção) selecionadas por nossos colunistas e autores convidados.

Nossos colunistas e autores convidados elegeram os melhores livros publicados no Brasil do final de 2014 a novembro de 2015. São 20 obras (8 de não ficção, 12 de ficção) de 12 editoras diferentes. Boa leitura.

A poeira da glória: Uma (inesperada) história da literatura brasileira

Martim Vasques da Cunha

Record, 630 páginas

por Francisco Razzo, Mestre em Filosofia pela PUC-SP

A arte, dirá Schelling, é a síntese do infinito no finito, em última análise, aquilo que para reflexão racional permanece separado e exposto por meio dos contrários, do heterogêneo e do idiossincrático. Por mais que a razão se arrogue a tarefa de buscar a unidade originária de toda realidade, essa nobre tarefa é da obra de arte. A pergunta que nos impõe é: como ir em busca da unidade originária da cultura, daquilo que está enraizado na consciência histórica de um povo, quando reconhecemos a insuficiência da razão e de sua literatura? Certamente, não por meio exclusivo da reflexão racional, cuja capacidade limitada continuará mostrando apenas o contraditório, o heterogêneo e o idiossincrático. Muito menos por meio da obra literária, já que para ser arte ela precisará reconhecer, antes, a natureza das forças contrárias. Essa tarefa, então — e é precisamente nesse ponto que o crítico rompe o mero trabalho da crítica —, fica por conta da alma de um homem, incluindo paixão e vontade. A poeira da Glória não é um mero livro de crítica literária, embora leve ao limite a análise das idiossincrasias de um povo apresentadas na história de sua literatura. Martim Vasques da Cunha, no entanto, buscou a síntese originária da consciência histórica do Brasil: procurou compreender as forças antagônicas expressas nos grandes autores, mas não parou por aí. Engana-se, portanto, quem espera um livro sobre literatura brasileira. Nesse sentido, ele ultrapassou os limites da mera crítica e escreveu um grande ensaio sobre nossa liberdade interior, em outras palavras, uma obra de arte. Por isso, seu livro é o principal lançamento de 2015 e talvez continuará sendo o da próxima década.

A grande mentira: Lula e o patrimonialismo petista

Ricardo Vélez-Rodríguez

Vide, 232 páginas

por Caio Vioto, colunista da Amálgama

A grande mentira, elucida de maneira sistemática e sucinta os problemas oriundos dos governos petistas desde 2002. Através do prisma do patrimonialismo, conceito de origem weberiana, aplicado à realidade brasileira por autores como Raymundo Faoro, Antônio Paim, José Osvaldo de Meira Penna, Simon Schwartzman e pelo próprio Vélez-Rodríguez, podemos compreender como a ideologia e a prática política do PT se encaixam como uma “luva” na “mão” que é a sociedade patrimonialista, marcada, entre outras características, por um Estado que é o pólo condutor da sociedade, pela cooptação política e pelo capitalismo politicamente orientando. Além disso, o autor recorre ao conceito de “neopopulismo”, do sociólogo francês Pierre-André Taguieff, para explicar certas posturas dos governos petistas, bem como dos chamados “bolivarianos” que surgiram na América Latina no século XXI. Enfim, a obra é uma reflexão muito oportuna sobre a atual situação, que leva em conta os aspectos de longa duração que permeiam a história, a política, a economia e a sociabilidade do Brasil e dos outros países latino-americanos, trazendo sólidos fundamentos teóricos que, num momento de crise e exaltações, permitem ir além das respostas fáceis e simplificadoras.

Um capitalismo para o povo: Reencontrando a chave da prosperidade americana

Luigi Zingales

Bei, 296 páginas

por Joel Pinheiro da Fonseca, Mestre em Filosofia pela USP

O economista Luigi Zingales saiu jovem da Itália para fazer pós nos EUA. Lá conheceu os valores do capitalismo: liberdade e meritocracia, tão diferentes do favoritismo e nepotismo de sua terra natal, e se apaixonou pelo novo sistema. Desde a crise de 2008, contudo, o capitalismo parece estar em xeque. Em Um capitalismo para o povo, Zingales vem a seu resgate. O sistema que falhou, segundo ele, é o “capitalismo de compadrio”, em que governos e grandes empresas se unem para matar a livre concorrência. Precisamos retornar ao sistema mais livre que fez dos EUA um país tão admirado, sem, contudo, alguns dos erros e distorções (estatais e privados) do mercado financeiro que deram origem à crise. O livro consegue ser ao mesmo tempo idealista e fazer propostas muito sensatas para o mundo real. O Brasil é muito diferente dos EUA, mas o capitalismo de compadrio também é muito forte – talvez ainda mais forte – por aqui. Esse livro nos fará bem.

O homem: A vida, a ciência e a arte

Ernest Hello

Ecclesiae, 394 páginas

por Rodrigo Gurgel, escritor e crítico

Já seria muito se Ernest Hello só tivesse recuperado a visão otimista do homem. O mal, em suas mãos, volta a ser o que de fato é: não o destino inevitável apregoado pelos niilistas, mas apenas uma das opções que a liberdade nos oferece. Hello, contudo, é muito mais: ele investe contra a “injunção dos pedantes”, critica as “frias mediocridades que alcançam alegremente um sucesso fácil” e trata a obra de arte, a literatura, como um “relâmpago”, abrupta interrupção da noite que obriga o homem a reconhecer a si mesmo, ainda que momentaneamente. Ele vinga a crítica do seu “sentido negativo e restritivo” — e se contrapõe à retórica de forma excepcional: vivendo no século 19, Hello antecipou o problema da literatura brasileira do século 21 ao afirmar que, “no estilo, o gênero da decadência é o culto da palavra buscada por si mesma” ou “a idolatria da frase”.

Os grandes cemitérios sob a lua: Um testemunho de fé diante da guerra civil espanhola

Georges Bernanos

É Realizações, 288 páginas

por Elton Flaubert, colunista da Amálgama

Diante da “hemiplegia moral” que nos rodeia, Bernanos nos lembra em Os grandes cemitérios sob a lua que as coisas que realmente importam neste mundo (ética, amor, felicidade, caridade, etc.) não podem ser reduzidas a narrativas e doutrinas ideológicas. Escritor católico, que fazia sentir na sua literatura os modelos da revelação, Bernanos horroriza-se com as brutalidades cometidas por falangistas e nacionalistas apoiados por muitos setores da Igreja Católica. Mais do que um diário que nos revela as tormentas da alma, é um testemunho de fé – como atesta o seu subtítulo – ou um conselho firme e afetuoso sobre as degenerações que as ilusões da política podem nos proporcionar. Na ruína moral que presencia na Espanha, Bernanos reflete sobre o futuro da França e da Europa que, em breve, seria acometida pela brutalidade. Excelente lançamento da É Realizações, o livro é, em especial, apropriado para 2015 – e para sempre – por nos lembrar que o Bem e o Mal não podem ser reduzidos em seu todo a pessoas, categorias, títulos, cargos, ideologias e imanentizações de toda sorte.

Michelangelo: Uma vida épica

Martin Gayford

Cosac Naify, 752 páginas

por Eduardo Wolf, colunista de Zero Hora e colaborador de Veja, doutorando em Filosofia pela USP

Não caí na Lava Jato, mas confesso que sou um pouco trapaceiro: o editor pediu para eleger o livro do ano, publicação ou tradução brasileira de 2015, e eu obviamente dou um jeito aqui de mencionar um punhado. De cara, é óbvio que um sujeito dedicando sua vida a escrever uma tese sobre o Bem Supremo em Aristóteles certamente deve saudar a publicação de The Highest Good in Aristotle and Kant (especialmente pelo artigo de David Charles) e Bridging the gap between Aristotle’s science and ethics (novamente David Charles, este homem fatal. But hey, são coisas de um doutorando em filosofia antiga. O Brasil conheceu excelentes publicações este ano, e eu fatalmente apontaria traduções espetaculares como a de Lawrence Flores Pereira para o Hamlet (Penguin/Companhia) e o esforço monumental de Rubens Figueiredo nos Contos completos de Tolstói (Cosac Naify) como sendo da ordem do magnífico. De minha parte, no entanto, não vejo como não escolher um lançamento como Michelangelo: Uma vida épica, de Martin Gayford (que já escrevera sobre Van Gogh e Gaugin e sobre posar para Lucien Freud), também pela Cosac Naify. Livro luxuosíssimo em vários sentidos (edição, tradução e, é claro, texto), merece todo o entusiasmo com que foi recebido na imprensa de língua inglesa em fins de 2013, quando saiu por lá – e também os elogios de Marcelo Marthe, que tratou dele em Veja, aqui no Brasil. A vida de Michelangelo – em suas dimensões épicas, líricas e dramáticas – é apresentada com grande detalhe de informações e com profundidade de sentimentos praticamente inigualável. Sugiro ao leitor que se detenha com gosto no capítulo 10, “Gigantes e Escravos”. Quem já os viu, não quedará insensível.

Introdução aos estudos literários

Erich Auerbach

Cosac Naify, 448 páginas

por Vinícius Justo, colunista da Amálgama

Poucos livros merecem de fato serem chamados de “cursos”. Há manuais, há coletâneas de artigos, há ensaios monográficos. Poucos podem se orgulhar do que fez Erich Auerbach em Introdução aos estudos literários. A boa tradução de José Paulo Paes, publicada nos anos 70 e republicada em belo formato pela Cosac Naify, ajuda o leitor a acessar o conhecimento literário de um dos mestres da estilística. Praticando o estudo de literatura por meio da filologia, Auerbach ensina e pratica a exegese mais refinada, essencial para compor o conhecimento de críticos e apreciadores da literatura em qualquer situação. Quem dera houvesse um curso de crítica literária hoje em dia tão eficaz quanto essa aula de Auerbach.

Os judeus e as palavras

Amós Oz e Fania Oz-Salzberger

Companhia das Letras, 248 páginas

por Rafael Bán Jacobsen, escritor

Nesta obra, Amós Oz, um dos maiores escritores israelenses da atualidade e membro da Academia da Língua Hebraica, divide com a filha, a historiadora Fania Oz-Salzberger, a responsabilidade de revisitar um tema tão antigo quanto o próprio judaísmo: o fascínio e o poder das palavras entre o povo hebreu. Na Bíblia Hebraica, observam os autores, os vocábulos correspondentes a “falar” e “dizer” aparecem mais de seis mil vezes, enquanto os equivalentes a “fazer” comparecem apenas duas mil vezes, evidenciando a centralidade que as palavras sempre tiveram, desde as raízes, na construção da identidade judaica, relegando a ação a um segundo plano. Com efeito, desde que Deus criou o Universo por meio do verbo, os judeus colecionaram mais de cinco mil anos de bênçãos e maldições, rezas e anedotas, poemas e compêndios, e todo esse material é revisitado pelos autores em um ensaio que consegue muito bem equilibrar academicismo e substrato religioso com bom humor e referências contemporâneas seculares. Constroem, assim, um livro que segue a talmúdica tradição do pilpul, o confronto minucioso de diversos textos (e ideias) em busca de uma síntese por trás de aparentes contradições. Trata-se de leitura essencial para todos aqueles que, seguindo o conselho de um velho provérbio iídiche, prefiram medir (e sentir) o peso das palavras a simplesmente contá-las.

Rebentar

Rafael Gallo

Record, 378 páginas

por Sérgio Tavares, colunista da Amálgama

Considero Rebentar o melhor livro que li este ano, pois é uma escrita tensionada sob riscos e que vence a todos com segurança e mestria narrativa. A história de Ângela, que, após 30 anos do desaparecimento do filho, decide pôr fim às buscas e retomar a vida pausada pelo luto, poderia resultar num drama ridiculamente sentimental, arrastado por um fluxo de autopiedade, ou num descaminho detetivesco, remontando as andanças infecundas da mãe de modo a desatar o mistério, no entanto o autor indica sua motivação nas primeiras páginas e a ela se abraça com força até o ponto final. Sorte é a do leitor que se vê imerso num texto vigoroso, sufocante, que reproduz, com impressionante lucidez, o vazio dilatante que se abre no peito de quem aguarda a cada segundo o retorno daquele que mais se ama. Nem mesmo o trabalho de pesquisa e as informações técnicas comprometem a intensidade do corpo literário, que acomoda passagens e frases de uma sensibilidade dolorosa, a exemplo de: “Um filho desaparecido é um filho que morre todos os dias”.

História da chuva

Carlos Henrique Schroeder

Record, 160 páginas

por Andrei Ribas, colunista da Amálgama

Mais uma amostra de autoficção na literatura nacional contemporânea – o protagonista é um homônimo de Schroeder e, como ele, morador de Jaraguá do Sul, escritor, dono de uma pequena editora, responsável por eventos literários –, mas com exercício pleno entre a ironia, o arcabouço livresco e o humor refinados de um escritor que bem sabe manejar suas palavras e frases (como o manipulador/titereiro bem dedilha suas figuras), com o pano de fundo focado nas reais enchentes que atingiram cidades catarinenses em novembro de 2008, deixando-as em estado de calamidade pública. A partir da morte por afogamento de Arthur, vítima da chuvarada e gênio do teatro de bonecos, somos convidados a acompanhar a reconstituição de sua trajetória e de seu parceiro de trabalho, Lauro, ambos fundadores da companhia Gefa (Grupo Extemporâneo de Formas Animadas). A obra flerta com a investigação jornalística e o ensaio, dando ainda vazão a diversas narrativas, compondo o mosaico do arsenal de Carlos Henrique, que já vinha dado aperitivos em sua bibliografia anterior, cuja excelência merece visitas.

Um dia toparei comigo

Paula Fábrio

Foz, 160 páginas

por Ronaldo Cagiano, colunista da Amálgama

A partir de uma frase retirada do poema “Eu sou trezentos”, de Mário de Andrade, Paula Fábrio construiu uma narrativa visceral e profundamente humana. No romance, a personagem tenta vencer a solidão e o luto após o sepultamento do pai, viajando com a namorada para o exterior (Paris, Madri, Barcelona), onde verdadeiramente sai em busca de entender a morte e a ausência e purgar em sua consciência a culpa por não tê-lo ajudado a prolongar a própria vida, que se esvaía por conta de um câncer fulminante. Ao longo da obra, a personagem conduz o leitor a outra viagem, mais metafísica e sensorial, através de episódios ou referências a livros que leu, recursos que funcionam como intensa reflexão sobre a angústia que a move, além de fornecer outras chaves ou pistas para a compreensão de seu mundo e seus desejos. Viagem de catarse e descobertas, Um dia toparei comigo é um doloroso, mas poético mergulho sobre a passagem do tempo, a perda e a finitude, dando ênfase aos pequenos conflitos afetivos e amorosos que percorrem a caminhada de duas mulheres em busca de reencontrarem-se em meio ao cipoal de sentimentos e ao olhar da própria autora em relação à vida e à literatura.

Contos completos

Liev Tolstói

Cosac Naify, 2.080 páginas

por Gustavo Melo Czekster, colunista da Amálgama

Entre os livros lidos durante o ano de 2015, impossível não destacar a edição dos Contos completos de Tolstói, lançada pela Cosac Naify. Apesar de ser mais conhecido pelos seus romances, entre os quais se destacam Ana Karenina, A morte de Ivan Ilitch e o portentoso Guerra e Paz, o Tolstói que transparece nos contos é um homem preocupado em retratar as cidades e homens do seu tempo. Sem a mesma obsessão pela forma do conto que Tchekhov possuía e sem a mesma profundidade psicológica de Dostoiévski, Tolstói detém-se na história e na pintura das sociedades pelas quais transitava, mostrando o confronto entre as ideias do passado e a urbanização crescente na Rússia. Grande observador de pessoas, os dramas são revelados com inesperada suavidade, seja nos campos de batalha, seja nas casas de camponeses. Destaque especial para a tradução sempre precisa e elegante de Rubens Figueiredo, capaz de transportar o leitor sem dificuldades para a Rússia conforme Tolstói a enxergava, e para a edição primorosa, que inclui as históricas fotos de Serguei Prokúdin-Gorskii, pioneiro das fotografias coloridas. A junção da literatura com a fotografia permite ao leitor uma imersão completa em uma Rússia que não mais existe: um local idílico, quase primitivo e absolutamente intenso.

As rãs

Mo Yan

Companhia das Letras, 496 páginas

por Camila von Holdefer, crítica literária

Mo Yan era desconhecido no Brasil quando, em 2012, foi vencedor do Nobel de Literatura. O primeiro livro do chinês publicado por aqui, Mudança (Cosac Naify), um relato autobiográfico de pouco mais de cem páginas, não permitia uma avaliação dos méritos e falhas do autor. Já As rãs (Companhia das Letras), lançado há poucas semanas, deixa claro o motivo pelo qual Mo Yan ganhou o prêmio máximo da literatura. O narrador, Corre-Corre, decide contar — com um bocado de digressões, mas sem afetação — a história da tia, Wang Coração, uma ginecologista responsável, nos anos setenta, por instituir e garantir o cumprimento da Política do Filho Único em um punhado de comunas da zona rural. O relato é feito através de cartas enviadas a um professor japonês. Corre-Corre, que é dramaturgo, aproveita para narrar a própria trajetória enquanto delineia a figura da obstinada (e inteiramente devotada ao Partido Comunista) parente. No final do romance, ocupando dezenas de páginas, há uma peça de teatro, justamente a que Corre-Corre ensaia escrever durante boa parte da vida. Certamente há algo importante neste livro. Mo Yan tem um jeito peculiar de descrever a miséria humana com delicadeza, melancolia, humor e um toque de resignação rebelde, por mais contraditória que essa descrição possa parecer. Na verdade, a rebeldia de Mo Yan reside na escrita, no simples ato de dizer verdades enquanto conta histórias — como toda a boa literatura. Com sua linguagem simples, As rãs é um retrato ao mesmo tempo sutil (uma vez que críticas ao governo sempre foram, para usar um eufemismo, desencorajadas) e poderoso do que foi a década de setenta no país asiático, não só no que diz respeito ao controle de natalidade, mas a tudo que se seguiu à horrenda Revolução Cultural. No ano em que a China acaba de abolir a Política do Filho Único, é leitura obrigatória.

A zona de interesse

Martin Amis

Companhia das Letras, 392 páginas

por Daniel Lopes, editor da Amálgama

A prosa de Martin Amis é um verdadeiro manifesto contra o clichê. Às vezes temos a impressão de que uma determinada frase foi escrita apenas para mostrar como se mata um lugar-comum, ou seja, como se expressa algo simples e importante de maneira não estúpida. Mas essa característica louvável de Amis nem sempre, para não dizer muito raramente, vem associada a uma estória interessante e a um ritmo narrativo que encante o leitor. Seu último romance, A zona de interesse, consegue isso. O livro narra, pela perspectiva de três personagens (dois oficiais nazistas e um escravo judeu), histórias de terror e de afinidades eletivas, que se passam em um campo de concentração da Polônia ocupada pelos alemães. Tema extremamente sensível, é verdade. Nas mãos de um escritor ruim, as chances de um material desses acabar em bobagem ou em pornografia da violência ou na imoral estetização da realidade são astronômicas. Mas Amis foi competente e, partidário que é de que a literatura deve entrar nas áreas em que mais se acha que ela não deva entrar, compôs aqui uma obra que, ao mesmo tempo que não busca dar resposta ao aparentemente sem resposta, inquieta com questionamentos que não nos deixam perder de vista como o pior lado da humanidade é, ainda assim, completa e terrivelmente humano.

Submissão

Michel Houellebecq

Alfaguara, 256 páginas

por Douglas Marques, colunista da Amálgama

Michel Houellebecq, o enfant terrible da literatura francesa, publicou Submissão em 7 de janeiro, dia marcado na história da França pelos atentados à redação do semanário Charlie Hebdo. Não há ironia maior: no livro, muçulmanos tomam o poder na França em eleições democráticas; na vida real, fundamentalistas religiosos assassinam jornalistas e cartunistas por ofenderem a imagem do profeta Maomé. Houllebecq perdeu amigos no ato terrorista e pela primeira vez sua figura apareceu em público fragilizada, quase vulnerável. Submissão é sua visão de como seria a sociedade francesa islamizada. O livro é, claro, polêmico na maneira como retrata uma cultura de 1,5 bilhão de pessoas trabalhando com sua vertente mais extrema. Outros elementos que deram fama a Houellebecq estão lá, como um protagonista machista e acossado por fortes ímpetos sexuais, uma sociedade em rápida decadência moral e o esfacelamento das relações afetivas. É, por outro lado, uma aula de escrita vinda de um autor no auge de seu domínio sobre a linguagem e com um projeto claro de literatura, opinativa e inventiva em igual medida. Acima de tudo, Submissão é um romance honesto e corajoso que precisa ser analisado e não simplesmente descartado como uma visão xenófoba do Oriente. Houellebecq quer dizer algo com seu mais recente romance e esse algo pode ser corroborado ou rechaçado pelo leitor, mas de forma alguma ignorado.

Batman: O cavaleiro das trevas

Frank Miller

Panini, 516 páginas

por Paulo Roberto Silva, colunista da Amálgama

“O que essas pessoas insignificantes fariam se gigantes andassem sobre a Terra?”. Assim Frank Miller explica o papel de vilão que a opinião pública exerce em sua revolucionária versão do Batman, batizada de O cavaleiro das trevas. Os quadrinhos que se tornaram um marco na nova geração de histórias de heróis, quando lançados em 1984, mostram em sua edição completa em português que faz jus à categoria de clássico. Porque não é uma história do Batman. É uma história sobre a insignificância daqueles que posam de formadores de opinião, mas que são incapazes de compreender o verdadeiro alcance dos fatos, sejam eles sobre o Batman ou sobre o Estado Islâmico. Ou seja, o Cavaleiro das Trevas conta a história da noite escura da nossa civilização.

Para você não se perder no bairro

Patrick Modiano

Rocco, 144 páginas

por Jerônimo Teixeira, editor de Artes e Espetáculos de Veja

Edmundo Wilson, em um ensaio sobre James Joyce, dizia que lemos e relemos Ulisses como como quem visita uma cidade, reconhecendo, a cada novo passeio pelas ruas, personagens que vão se tornando familiares. Não, esta novela muito breve do Nobel de Literatura de 2014 nem de longe alcança (poucas obras alcançam) a “vida complexa e inexaurível” que Wilson descobriu no calhamaço de Joyce (incidentalmente, as similaridades de Patrick Modiano com outra gigante da prosa modernista, Marcel Proust, também não são tão notáveis quando sugerem os suecos). Mas há aqui uma visita muito particular a uma cidade a seu modo também inexaurível – uma cidade da memória, que calha de ser Paris. O protagonista, um solitário escritor chamado Jean Daragane, anda por suas ruas reconhecendo lugares que se alteraram completamente, ou que permanecem iguais em tudo menos no que interessa aos seus afetos, ou que foram pintados de “branco neutro, da cor do esquecimento”. Sua memória dessas paisagens da infância é acionada pela visita de um casal de prováveis golpistas que vêm lhe devolver uma velha caderneta de endereços perdida. Na caderneta, consta o nome de um homem que parece ter relação com um crime antigo, o assassinato de uma jovem. Mas não, não é uma novela policial: o autor do homicídio não será apontado, e o crime cometido pela elusiva Annie Astrand, mulher que por um período dos anos 50 tomara o lugar da mãe ausente de Daragane, permanece na sombra. Para você não se perder no bairro talvez seja uma homenagem do escritor a sua particularíssima Paris cambiante e fantasmagórica.

Nora Webster

Colm Tóibín

Companhia das Letras, 400 páginas

por Sérgio Rodrigues, escritor e crítico

A palavra “obra-prima”, que anda tão gasta, se beneficia ao ser associada ao livro mais recente do irlandês Colm Tóibín. Nora Webster confirma um escritor que sempre foi interessante como grande autor, capaz de, a esta altura, soprar fôlego novo no gênero romance. O desafio é duro por razões não tão óbvias: a dificuldade não é o engessamento da forma, mas o contrário – o fato de que o romance, onívoro, aceita tudo, de ensaios filosóficos a receitas de bolo, o que trivializa a própria ideia de inovação formal. Com sua história sobre o dia a dia de uma viúva entre os anos 1960 e 70 – uma história provinciana, menor –, Tóibín extrai o melhor de certos ideais minimalistas sem a frieza programática destes. Despe o romance do excesso de técnicas que ele foi acumulando e decide se virar com meia dúzia. O livro é romanesco quando finge ser banal e “banal” quando se espera que seja romanesco. O resultado é quase milagroso na capacidade de fazer a ficção realista dizer muito, muito mais do que fala. Nesse sentido, Tóibín pode ser considerado o anti-Jonathan Franzen.

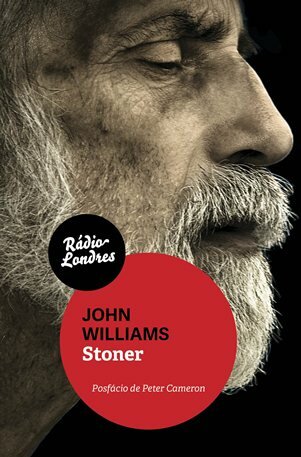

Stoner

John Williams

Rádio Londres, 320 páginas

por Rafael Rodrigues, escritor

O caminho percorrido por Stoner me fez lembrar de Pergunte ao pó, de John Fante. Assim como o romance deste último, Stoner também foi redescoberto décadas depois de sua publicação. E, assim como Fante, Williams também não desfrutou do entusiasmo da crítica e dos leitores enquanto vivo. Em poucas palavras, Stoner é sobre um professor universitário que viveu de maneira estoica, passiva, deixando-se levar em praticamente todos os momentos de sua vida, e que não fez nada de extraordinário. As poucas decisões que tomou por conta própria se revelaram, pouco ou muito tempo depois, problemáticas, ainda que a curto ou médio prazo elas tenham lhe trazido alguma alegria. Mas essa aparente falta de emoções, ou de acontecimentos marcantes, não impede que o livro seja arrebatador – peço que o leitor atente para o uso da palavra “aparente”. Williams conduz sua narrativa com simplicidade e maestria, fazendo com que não se consiga parar de ler o romance – se alguns leitores o fazem não é, certamente, por culpa do autor, nem do leitor, é claro, mas meramente por uma incompatibilidade literária, digamos assim. Stoner é o tipo de livro que não cabe em uma leitura apenas. E é bem provável que, daqui a alguns anos, eu o eleja novamente a melhor obra que li num período de doze meses.

O Pai Morto

Donald Barthelme

Rocco, 240 páginas

por Rafael Sperling, escritor

Creio que dentre os lançamentos recentes, um que definitivamente chama atenção é o de O Pai Morto, de Donald Barthelme, autor que se encontrava ausente das prateleiras brasileiras há 40 anos (desde Vida de cidade“, Ed. Arte Nova, 1975, de acordo com minhas pesquisas). Neste autêntico exemplo de ficção “experimental” ou “pós-modernista”, temos a curiosa (e difícil de descrever) história do Pai Morto, arrastado por cabos de aço a algum destino que prefere ignorar, e que, apesar de morto, parece não se comportar muito de acordo com a situação. O livro é repleto de cenas estapafúrdias e hilárias, com boas doses de humor negro, absurdo e politicamente incorreto. Embora não seja um grande conhecedor da obra de Barthelme (e a leitura de O Pai Morto ser no mínimo formidável), devo admitir que prefiro seus contos. A boa notícia é que em breve um volume de suas histórias curtas será publicado, assim como o romance, também na tradução de Daniel Pellizzari.

Amálgama

Site de atualidade e cultura, com dezenas de colaboradores e foco em política e literatura.