Obras eleitas por nossa equipe e convidados. Tolstói, Alberto Mussa, Julian Barnes, Mauricio Righi, Olivier Bourdeaut e muito mais.

Colunistas da Amálgama e amigos convidados escolheram os melhores livros publicados no Brasil este ano – dois saíram no final do ano passado. A seleção é variada sob mais de um aspecto. Dos quinze escolhidos, são quatro autores nacionais e onze estrangeiros. Uma obra de poesia, sete de ficção, sete de não ficção (crítica literária, filosofia, história). Onze selos e editoras – pequenas, médias e grandes – estão representadas. Esperamos que você leitor se divirta com a lista e encontre horas de excelente leitura nos livros que recomendamos.

* * * * *

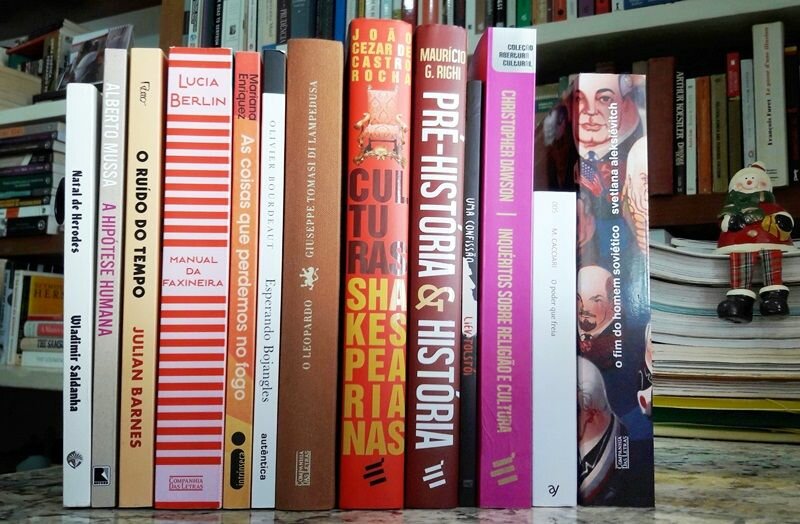

Natal de Herodes, de Wladimir Saldanha

(Mondrongo, 216 páginas)

por Emmanuel Santiago

Contrariando os apocalípticos, a poesia brasileira está mais viva do que nunca e vem dando mostras de sua rara vitalidade ao longo da última década. E 2017 foi um ano especialmente bom. Do lado das editoras consolidadas no mercado e dos autores já consagrados, tivemos a publicação de Da poesia (Companhia das Letras), de Hilda Hilst, e Desdizer (Topbooks), de Antonio Carlos Secchin. Contudo, quem se interessa por nossa poesia contemporânea deve ter percebido a grande efervescência em torno das editoras independentes (ou de selos com uma proposta alternativa dentro de editoras maiores). É neste nicho que devem ser procurados os autores que representam as tendências poéticas mais promissoras, uma vez que as grandes casas editorais costumam ser excessivamente tímidas no que diz respeito ao lançamento de novos poetas. Um leitor distraído, que só acompanhe os catálogos de tais casas e o burburinho midiático em torno delas, pode ter a impressão de que Gregório Duvivier é um dos maiores talentos desta geração. Felizmente, ele não poderia estar mais enganado.

Uma das principais características da produção dos poetas que começaram a publicar nos últimos dez anos é a diversidade de propostas e estilos. Os grandes lançamentos de 2017 o comprovam: Auto da romaria (Mondrongo), de João Filho; PARSONA (Kotter), de Adriano Scandolara; A pequena metafísica dos babuínos de Gibraltar (Ibis Libris), de Alberto Lins Caldas; Dúplice coroa de sonetos fúnebres (Patuá), de Leonardo Antunes. Cito aqui apenas as obras que mais me impressionaram de uma ótima safra, isso para não falar daquelas que não chegaram ao meu conhecimento ou que ainda não tive a oportunidade de ler.

Dentre excelentes títulos, para mim, o que mais se destacou foi Natal de Herodes, de Wladimir Saldanha, com as vertiginosas ilustrações do multitalentoso Felipe Stefani. No livro — não apenas uma recolha de poemas, mas uma unidade conceitual —, temos um drama de natureza íntima, o do filho abandonado pela figura paterna, que ganha contornos universais à medida que a dimensão individual da memória (rememoração) funde-se à dimensão coletiva (reminiscência), de tal maneira que referências de nossa tradição cultural, como o Herodes do título, são revestidos de um significado profundamente pessoal. Além disso, é preciso mencionar a maestria com que o autor maneja tanto o verso metrificado quanto o livre, lançando mão, inclusive, de diversas formas fixas. Natal de Herodes é não apenas o mais surpreendente livro de poesia brasileira publicado neste ano, como também uma das obras que certamente hão de ficar da atual geração. Qualquer coisa, podem me enviar a conta.

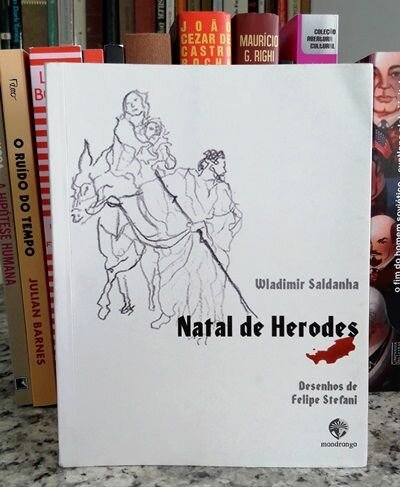

A Hipótese Humana, de Alberto Mussa

(Record, 176 páginas)

por Rodrigo Duarte Garcia

Lá pela metade de A hipótese humana, Alberto Mussa escreve que, “há mais de quatro mil anos, quando os antigos egípcios inventaram a ficção, a arte narrativa tem seu fundamento no princípio da excepcionalidade. Os narradores egípcios (como seus sucessores imediatos do Oriente Médio) só se ocupavam do que fosse incomum; só contavam histórias extraordinárias”. E é esse princípio que orienta toda a obra de Mussa e também A hipótese humana, o quarto e penúltimo volume do seu “Compêndio Mítico do Rio de Janeiro”, série de livros policiais passados na cidade ao longo de cinco séculos. O romance conta o assassinato da filha de um coronel carioca em 1854, na chácara da família, e as aventuras de Tito Gualberto – primo da vítima – para investigar o mistério entre gangues de capoeiras, duelos de navalha, rituais de magia, sociedades secretas, amores proibidos, pistas metafísicas circulares e os dramas todos da existência.

Pedindo desculpas pela comparação low-brow, Alberto Mussa é o Tony Iommi da literatura brasileira. O lendário guitarrista do Black Sabbath ficou conhecido por uma criatividade tão grande que lhe permitia desperdiçar três ou quatro riffs espetaculares por música – riffs que sustentariam faixas independentes, também espetaculares. Os livros de Mussa são exatamente assim, cheios de pequenas digressões mitológicas, curiosidades históricas e lendas obscuras que serviriam de argumento para romances inteiros, melhores do que a oceânica maioria hoje publicada. Alberto Mussa faz o que os grandes fazem desde sempre: conta histórias extraordinárias, conta mitos extraordinários. E por alcançar que, de uma forma ou de outra, todas as narrativas possíveis resvalam nesses mitos e na vasta carga simbólica que arrastam, costuma dizer que não acredita no conceito de autoria. Mas a sua própria obra desautoriza essa crença, porque Alberto Mussa é um grande autor. Que – sim – narra mitos mais antigos do que o mundo, mas impulsionando-os à frente, renovados e singulares, num estilo direto e cheio de charme machadiano, em sopros de ar tão fresco como a brisa da manhã.

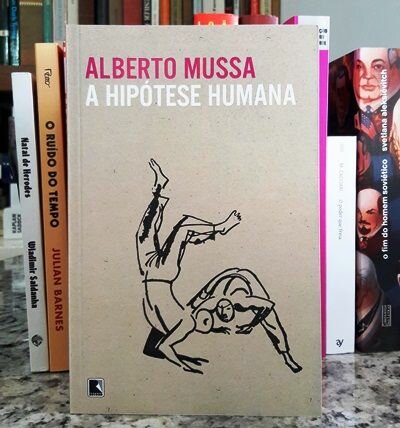

O Ruído do Tempo, de Julian Barnes

(Rocco, 176 páginas)

por Jerônimo Teixeira

“Meu herói era um covarde”, afirmou Julian Barnes em um artigo breve no jornal The Guardian, em 2016, ano em que lançou O ruído do tempo. O covarde admirado pelo escritor inglês também é o herói do romance. Trata-se de Dmitri Shostakovich (1906-1975), um monstro da música erudita no século XX. Na seção inicial do livro, o leitor se depara com um amedrontado Shostakovich de pé diante do elevador de seu prédio, à noite, à espera de que a NKVD, polícia política da União Soviética, viesse prendê-lo. O compositor caíra em desgraça, naquele ano de 1936, depois que Stálin assistira, com franco desgosto, à sua ópera Lady Macbeth do Distrito de Mtzensk, baseada na novela de Nikolai Leskov. O final apresenta o personagem em íntimo conflito com sua acomodação à ordem vigente depois da morte de Stálin, quando passou a ser celebrado como o portento musical do comunismo. Barnes constrói seu Shostakovich fictício com uma nuançada compreensão de suas ambivalências e dilemas. Compreende-se, afinal, que a contradição entre covardia e heroísmo é apenas aparente: sob o tacão totalitário do regime comunista, a covardia foi a estratégia com que Dmitri Shostakovich buscou preservar não só sua vida, mas sua dignidade artística.

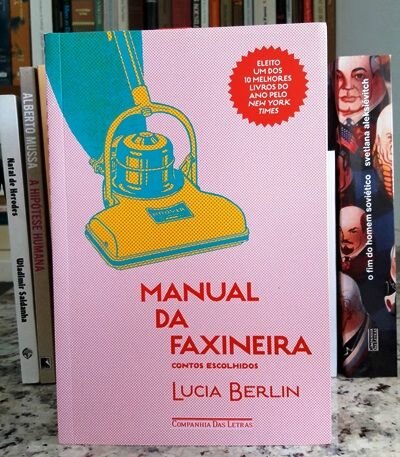

Manual da Faxineira, de Lucia Berlin

(Companhia das Letras, 536 páginas)

por Camila von Holdefer

Manual da faxineira tem sofrido com pretensas análises que priorizam a biografia da autora, a norte-americana Lucia Berlin, em detrimento do próprio livro. Some-se a isso o fato de que contos não costumam atrair muita atenção, e que tampouco são examinados com cuidado, e temos a receita ideal para leituras rasas e oblíquas, que pouco ajudam a compreender uma obra. Felizmente, a escrita de Berlin — que, isso sim, se beneficiou com as tantas reviravoltas da trajetória da escritora, que servem de matéria-prima para boa parte das narrativas — se sustenta muito bem sem alguns dados que parecem sensacionalistas. Mais ou menos como John Williams, autor do espetacular Stoner, Berlin foi “redescoberta” a partir desta coletânea. E, como no caso de Williams, o resgate é mais do que merecido. Berlin é uma contista afiada, uma mistura de Raymond Carver com o melhor de Lydia Davis (que assina o posfácio). Com um pouco de imaginação, os contos que compõem Manual da faxineira podem ser lidos como um romance. É difícil acreditar que tal coisa é possível em um livro em que os cenários vão desde uma macabra sala de dentista, uma ala hospitalar reservada para a desintoxicação de alcoólicos e um colégio de freiras. O importante é que, na releitura do cotidiano proposta pelo olhar resignado (mas não amortecido) e divertido de Berlin, funciona. A tradução, excelente, é de Sonia Moreira.

As Coisas que Perdemos no Fogo, de Mariana Enriquez

(Intrínseca, 192 páginas)

por Gustavo Melo Czekster

Entre as formas narrativas, o conto é uma das estigmatizadas por sua confusão frequente com a crônica ou com o mero relato, enquanto que, entre os gêneros, a literatura de terror – por andar muito próxima do cômico e do inverossímil – é geralmente vista com indulgência ou desprezo. A combinação desses dois elementos torna As coisas que perdemos no fogo, da escritora argentina Mariana Enriquez, ainda mais singular. Em 12 contos, a autora trata dos grandes arquétipos do terror (a casa mal assombrada, as bruxas, os fantasmas, o sobrenatural inserido no cotidiano), atualizando-os para a situação política, social e econômica da Argentina dos últimos 30 anos. Articulando tanto questões de gênero quanto reflexões sobre o passado e o presente do país, Enriquez revisita as noções clássicas de conto como narrativa breve imbuída de significados ocultos ao mesmo tempo em que ressuscita as perplexidades e medos de escritores como Edgar Allan Poe, H. P. Lovecraft e Horacio Quiroga, transformando o livro em uma experiência que mostra que, mais importante do que inovações estéreis da forma ou do formato da narrativa, o essencial na literatura é contar uma história capaz de nos fazer ressignificar esse assustador mundo que insiste em nos rodear.

Esperando Bojangles, de Olivier Bourdeaut

(Autêntica, 128 páginas)

por Tomás Adam

Com a publicação no Brasil do último volume dos Romances de Patrick Melrose, minhas leituras do ano já tinham um favorito para o título de melhor lançamento de 2017. Mas uma pequena novela roubou esse posto. Assim como o bildungsroman de Edward St. Aubyn, Esperando Bojangles é a combinação de humor e melancolia, excentricidade e razão, felicidade e tristeza. Nas memórias de uma criança, Olivier Bourdeaut idealizou um universo onírico e solar, protagonizado por pais amorosos que sempre dançavam ao som de “Mr. Bojangles”, na voz de Nina Simone. Aos poucos, no entanto, essa fantasia ganha contornos nebulosos, quando as extravagâncias da mãe aproximam-na da loucura. Acompanhar esse deslizamento doce e amargo em diálogos, personagens e descrições é um raro deleite – que, por pouco, sequer existiu. Essa estreia de Bourdeaut na ficção ocorreu após o escritor trabalhar em diversos subempregos para se sustentar e poder escrever. O resultado foi um estouro na França, com mais de 300 mil cópias vendidas, mas que chegou ao Brasil fazendo pouco barulho. Sorte de quem o ouviu por aqui e leu esta breve celebração de vida e amor.

O Vendido, de Paul Beatty

(Todavia, 302 páginas)

por Eduardo Wolf

O Complexo de Portnoy de nosso tempo. Assim me definiu o romance O vendido, do americano Paul Beatty, um de seus editores no Brasil. A comparação cabe, e os dois livros compartilham muito mais do que a disposição para um humor anárquico e erudito: estamos falando do exercício de liberdade criadora e narrativa que, ausentes, derrota a literatura. Não para Paul Beatty: em tempos em que o inteiro universo da cultura — as artes, a crítica, o pensamento, as instituições — parece, por vezes, subordinar-se docilmente às exigências estreitas da política identitária, Eu, o narrador de O vendido, assim como Hominy, desarma por completo as expectativas de uma literatura identitária, submete tudo à sátira e ao tratamento imperioso de uma vontade literária e, como Portnoy e outras criações de Roth fizeram em outros tempos, se insubordina contra os clichês da comunidade — neste caso, a afro-americana —, em nome de uma boa história contada em boa prosa. E, claro, faz você rir como o diabo.

O Leopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa

(Companhia das Letras, 384 páginas)

por Diogo Rosas G.

O Leopardo, um dos cinco ou dez maiores romances que existem, é um livro cercado de equívocos, mistérios e estranhezas. Os desatentos já entram nele confundidos pelo título e por suas primeiras linhas: o primeiro não faria referência a um leopardo, e sim a um felino chamado serval, presente no brasão de armas da família do príncipe Tomasi di Lampedusa; quanto à abertura da obra: “Nunc et in hora mortis nostrae. Amen.” (“O rosário de todo o dia chegara ao fim”, na tradução de Maurício Santana Dias), é improvável que um siciliano nascido no século XIX ignorasse que o rosário católico-romano não termina assim. A mensagem é clara: olhos abertos, leitor. Para acrescentar aos jogos de espelhos, o romance curto e esquivo de um nobre do extremo sul da Itália foi transformado em um filme longo e exuberante por um nobre do extremo norte do país, filme esse que gerou uma mitologia própria e fixou nos personagens principais os rostos de Alain Delon, Burt Lancaster e Claudia Cardinale. Finalmente, em uma época de profissionalismo literário, é importante lembrar que O Leopardo foi o único romance de seu autor, extraordinário o suficiente para colocá-lo de imediato na história da literatura e indecifrável o bastante para ter seus originais recusados pela principal editora da Itália. A luxuosa edição que a Companhia das Letras lançou neste ano com uma nova tradução de Maurício de Santana Dias ajuda o leitor a tentar decifrar Il Gattopardo, um animal que parece ter, na realidade, corpo de leão, cabeça de mulher e asas de águia.

Culturas Shakespearianas: Teoria mimética e desafios da mímesis em circunstâncias não hegemônicas, de João Cezar de Castro Rocha

(É Realizações, 424 páginas)

por Dionisius Amendola

O dramaturgo William Shakespeare é destes gigantes da literatura – a bem da verdade, mais do que um gigante, talvez seja ele o único autor cuja obra equivale aos textos sagrados do Ocidente -, e falar de Shakespeare é, antes de tudo, falar de si mesmo, melhor: é conhecer-se a si mesmo.

Mas nada mais difícil para nós do que este refletir sobre nossos medos e obsessões, paixões e tragédias à luz dos personagens e textos shakespearianos. E muitas vezes nos embrenhamos, não na leitura das peças e poemas, mas nos estudos críticos, que prometem sempre desvendar o bardo para nós – o que é o mesmo que consultar um terapeuta em mesa de bar e falar sobre os dramas psicológicos que nos atormentam! São poucos, bem poucos os autores que realmente lançam uma luz nos textos do inglês. E com isso não quero dizer aqui que Shakespeare seja difícil, ilegível ou inalcançável, é apenas uma constatação de sua imensidão e profundidade.

E um dos autores que mais compreendeu Shakespeare – e a natureza humana – foi o antropólogo francês René Girard. Seu livro Shakespeare, o teatro da inveja é um marco inescapável, e que revela para nós um Shakespeare que vai – e compreende – ainda mais fundo a natureza humana. Segundo Girard, Shakespeare, com sua obra, antecipa toda a teoria mimética, que será o centro do pensamento girardiano.

Agora, João Cesar de Castro Rocha leva a ideia de Girard um passo além. Com seu Culturas Shakespearianas, o discípulo de Girard apresenta uma das mais inovadoras e interessantes teorias sobre Shakespeare e sobre a teoria mimética. Eis um livro que merece muito mais atenção de nossos críticos e especialistas, pois o que Castro Rocha faz aqui vai além de uma teoria literária ou antropológica: ao falar sobre as tais “culturas shakespereanas”, isto é, estas culturas que se espelham em um “Outro” para existirem, ele está a elevar a cultura brasileira – e latino-americana – ao seu lugar dentro daquilo que Oakshott chama de “a grande conversação”. Na leitura de seu livro, que ouso chamar de uma pequena obra-prima da teoria mimética, entendemos nossas angústias e esperanças, compreendemos melhor que mais importante do que buscar uma originalidade oca, superficial, falsa, devemos nos espelhar naquilo que já provou sua grandeza e importância. Mais do que sermos originais sem substância, devemos buscar – e compreender, e assimilar – aquele Outro que irá nos engrandecer e resgatar nossa cultura, e quiça, nossa humanidade.

Pré-História e História: As instituições e as ideias em seus fundamentos religiosos, de Maurício Righi

(É Realizações, 368 páginas)

por Pedro Sette-Câmara

Dizer que a religião e o sagrado estão no centro da experiência humana parece apenas um clichê difícil de engolir — até a hora em que se entende que religião e sagrado têm a ver com a contenção da violência interna de uma comunidade, segundo as ideias de René Girard (1923-2014). Outra coisa ainda é fazer uma afirmação tão ampla como essa e permanecer na teoria. O que Pré-História e História, de Maurício Righi, faz é confrontar a ideia de que a religião e o sagrado estão no âmago das instituições sociais com nada menos do que a bibliografia e as escavações mais recentes, com direito a discussões de escolas já ultrapassadas. Righi admite perfeitamente que o objeto continua deveras amplo, mas isso também faz parte do projeto de Girard, que gostaria de ser, em suas próprias palavras, “o Darwin das ciências humanas”.

Diante dessa amplitude, porém, o leitor leigo pode ter duas atitudes: assustar-se com a quantidade de referências ou tomá-las como caminhos para seguir suas próprias investigações. O quarto capítulo, “O construtor de cidade”, é uma obra-prima que mostra como Caim aponta para o sistema mais complexo de interditos à violência exigido pela incipiente vida urbana, mostrando até como a criação dos impérios manifesta a mentalidade caímica: “um império raramente se vê como tirania agressora, pois só consegue enxergar a sua outra face: sua metade como força pacificadora, como contenção da retribuição violenta, isto é, como mecanismo de proteção” (p. 115). Nessa leitura, aliás, vem o surpreendente apoio de… Lord Byron.

Uma Confissão, de Liev Tolstói

(Mundo Cristão, 128 páginas)

por Wagner Schadeck

Em Uma confissão, diversamente de Santo Agostinho, em cujas Confissões testemunhava perante Deus, o descrente Tolstói luta pela fé. Intoxicado pelo niilismo, assombrado por ideais utópicos e atormentado pelo fantasma do suicídio, o autor de Guerra e Paz, dançando à beira do abismo, apesar de sua boa vontade na salvação, hesita em saltar à fé, como propunha Kierkegaard. E a despeito dos desdobramentos controversos de sua conversão, com este primeiro translado para o vernáculo, este relato íntimo, relevante tanto para especialistas quanto para amantes das letras, permanece como o autêntico exame espiritual de um dos monstros da literatura de todos os tempos.

Inquéritos Sobre Religião e Cultura, de Christopher Dawson

(É Realizações, 384 páginas)

por Fabrício de Moraes

Numa de suas obras, o escritor francês André Malraux afirmou que o Ocidente moderno é a primeira civilização agnóstica da história e, por essa mesma razão, talvez a última de todos os tempos. No ambiente de assepsia que se tornou a academia e o jornalismo cultural, qualquer análise do fenômeno religioso em si – deslocado de interpretações materialistas que o identificam de pronto às ervas daninhas da superstição que ainda germinam nos nichos da alma humana, ou das análises antropológicas e sociológicas que não raro redundam em meras descrições de rito ou estatísticas do número de adeptos – é rechaçado de pronto como proselitismo rasteiro ou fanatismo obscurantista.

E assim percebemos, mas em seguida deliberadamente ignoramos o abismo e a ruptura que surgem entre a experiência social e o exercício teórico individual. Dito de outro modo, tornamo-nos talvez como Voltaire, que, dizendo-se deísta para fins de decoro social, mas sendo, na prática, um ateu, evitava, contudo, as discussões religiosas em frente aos seus criados, com receio de que estes, passando a duvidar da existência divina, roubassem os bens de seu senhor.

À vista disso, as investigações de Christopher Dawson, em sua obra Inquéritos sobre religião e cultura, são resultados não somente de uma abertura e sensibilidade espirituais aliadas a uma rara erudição, mas também da coragem de um grande pesquisador que conquistou paulatinamente, e já numa idade mais avançada, o respeito de parte considerável da intelectualidade europeia de seu tempo.

As percepções centrais que direcionam seu trabalho investigativo são o papel fecundante (e revigorante) das religiões nas origens das civilizações e a irredutibilidade tanto dos fatores espirituais quanto dos materiais no processo histórico. Nas palavras do autor: “Os fenômenos sociais são condicionados tanto pelos fatores materiais quanto pelos espirituais, e não podemos explicar o processo social por apenas um deles nem exaltar um fator como fonte e causa de outro. Em contrapartida, se a sociologia não pode entender os elementos espirituais no processo social sem a ajuda da teologia e da filosofia, esta necessita da ajuda da sociologia”.

Dos quinze ensaios e introdução do autor que compõem a obra, três são não apenas monumentos de erudição e de extremamente lucidez, mas também cruciais para um entendimento do momento histórico (ou, nos termos do autor, da religião-cultura) atual: “O Misticismo Islâmico”, no qual o autor aborda uma vastidão de filósofos, teólogos, místicos e poetas sufi e de outras tradições islâmicas, explorando o modo como esse movimento, que a princípio agiu regenerativamente no mundo muçulmano, tornou-se depois o pano de fundo do qual (e contra o qual) eclodiram os hodiernos ímpetos puristas do wahabismo; “Racionalismo e Intelectualismo”, ensaio no qual trata das origens históricas e raízes religiosas dos próprios críticos da religião, isto é, Dawson demonstra como os intelectuais iluministas, positivistas e marxistas são produtos do intelectualismo (que, por sua vez, é fruto da maturação de uma religião) e, além disso, agem movidos por impulsos igualmente religiosos. Por fim, “A Religião e a Vida”, em que explora, numa perspectiva histórica e antropológica, as relações entre a existência individual e coletiva e a religião, que, sendo centro de vitalidade e unificação civilizacional, “não é filosofia, nem ciência nem ética; é nada mais que a comunhão com a Vida Divina, seja ela considerada internamente, como um ato de comunhão em si, seja externamente, como um sistema de crenças e práticas por meio das quais o homem adéqua a sua vida aos poderes que governam a vida do Universo”.

O Poder que Freia, de Massimo Cacciari

(Âyiné, 256 páginas)

por Martim Vasques da Cunha

Estava a caminhar pelas ruas acinzentadas e sombrias da cidade de São Paulo, absorto entre meus pensamentos, olhando calmamente por uma fresta e outra da luz do sol que saía das nuvens e caía lentamente nos prédios repletos de tintas sobrepostas e pichações que indicavam a sujeira de todo um mundo que queria se despedir, mas não sabia dizer como, quando comecei a pensar sobre o pedido feito pelo meu amigo e editor, Daniel Lopes, que havia me requisitado um único parágrafo sobre o melhor livro lido neste annus mirabilis de 2017, e então, de repente, sempre mais do que de repente, me veio à memória uma avalanche dos últimos lançamentos, um caleidoscópio de livros que atulhou a minha consciência e que não me ajudou em nada a me decidir – uma enorme lista que ia do último tomo da série Homo Sacer, O Uso dos Corpos, de Giorgio Agamben, das polêmicas girardianas do irregular (porém brilhante) Culturas Shakespeareanas, de João Cézar de Castro Rocha, e do superior Pré–História e História, de Maurício Righi, do enciclopédico de 847 páginas A Moeda e a Lei, de Gustavo Franco, da ironia mordaz e melancólica de Theodore Dalrymple (a.k.a. Anthony Daniels) em Viagens aos confins do comunismo, da “aventura da conversação” registrada na correspondência entre Eric Voegelin e Leo Strauss (impressa no volume Fé e Filosofia Política), dos libelos contra a mentalidade revolucionária que são A Corrupção da Inteligência, Contra o Aborto e Inteligência Humilhada (respectivamente dos meus amigos Flávio Gordon, Francisco Razzo e Jonas Madureira), da defesa da liberdade artística que é o Guia Politicamente Incorreto dos Anos 1980 pelo Rock, do meu querido Lobão (e cujo posfácio tive a honra de escrever), da anatomia da consciência encontrada em O Que é a Inteligência, de Felipe Cherubin e José Tejada, a Bíblia da USP que é Descartes e a ordem das razões, de Martial Gueroult (lançado aqui com simbólicos 66 anos de atraso), somado ao testamento filosófico deste príncipe da FFLCH que foi Bento Prado, Jr. (com seu sucinto e revelador Ipseitas), passando pelas grandes experimentações ficcionais de Noite Dentro da Noite, de Joca Reiners Terron, e Nunca Houve Tanto Fim Como Agora, de Evandro Affonso Ferreira, o fôlego épico e simultaneamente intimista do romance mais ousado de Paul Auster (com o enigmático título 4321), a maturidade emocional dos volumes finais da Saga Napolitana escrita pela misteriosa Elena Ferrante (A História de quem parte e de quem fica e A História da Menina Perdida), a sofisticação narrativa de Domenico Starnone em Laços (provavelmente, o marido de Dona Ferrante, segundo as fofocas locais), somado à reflexão metafísica-histórica feita por Shusaku Endo nos sublimes Silêncio e Samurai, sem me esquecer, é claro, deste singelo volume de ensaio que é o excelente Quase Poética, de Érico Nogueira – o poeta mais talentoso da minha geração, sendo que ele só perde para o mestre Claudio Neves, que também lançou outro livro supremo de versos, Ouvido no Café da Livraria –, além do inacreditável A Sábia Imprudência do Dr. João Pinto Grande, que, apesar do inusitado nome, é um volume de contos com, pelo menos, cinco obras-primas do gênero (e três narrativas que fazem o autor perder o pique, mas isso é outra história), terminando com dois belos volumes sobre o medievo, Manuscritos Notáveis, de Christopher De Hamel, e Impressões da Idade Média, do scholar Ricardo da Costa, os mais-do-que-contemporâneos Win Bigly, do único sujeito que previu exatamente como Donald Trump venceria as eleições, Scott Adams (sim, o criador de Dilbert), o volumoso compêndio histórico sobre as redes sociais do passado e do futuro que é The Square and The Tower, de Niall Ferguson, a dissecação sem misericórdia do Partido Democrata feita por Mark Lilla em The Once and Future Liberal – coincidindo de forma feliz com o surgimento deste grande filósofo político americano em terras brasileiras com os essenciais A Mente Imprudente e A Mente Naufragada –, sem me esquecer dos tratados sobre inovação tecnológica publicados por Benoit Godin no exterior (Innovation Constested e Models in Innovation), as reflexões teológicas de Rod Daher (com o fraco The Benedict Option), Greame Wood (com a reportagem perturbadora sobre o Estado Islâmico, A Guerra do Fim dos Tempos) e Christopher Dawson (na soberba coletânea de ensaios intitulada Inquéritos Sobre a Religião), ou então, se quisermos retroceder um pouco mais, este tratado sobre como as revoluções copernicana e cartesiana podem ter sido um embuste, escrito por Wolfgang Smith com o nome de A Sabedoria da Antiga Cosmologia, e que rima tematicamente com a reedição das obras de Gustavo Corção, iniciada por A Descoberta do Outro, e neste ponto o rio da consciência se avolumava de tal maneira que eu sabia que não poderia deixar para trás as pesquisas minuciosas de Luiz Costa Lima sobre o tema da melancolia na literatura (intitulado nada mais nada menos que Melancolia – Literatura) e a leveza ensaística de um Julian Barnes sobre a pintura (Mantendo um olho aberto), algo surpreendente para quem escreveu um denso romance sobre Shostakovich (O Ruído do Tempo), mas que fala, no fundo, sobre “a traição dos intelectuais” que acontece em todos os países com índole totalitária (especialmente o que se dizem democratas, como o Brasil), e quando estava prestes a terminar a minha caminhada, vi que ainda faltava o gigantesco tomo da Poesia Completa, de Alberto da Cunha Melo, cuja orelha tive a alegria de escrever graças ao convite de Claudia Cordeiro, e, mesmo assim, não sabia responder ao pedido do meu amigo e editor Daniel Lopes – qual seria o melhor livro lido neste annus mirabilis de 2017? –, e então me veio aos olhos da minha mente a caixa da maravilhosa Biblioteca Antagonista, criada pela Editora Ayniê, liderada pelo intrépido Pedro Fonseca, e que tem os seguintes autores no catálogo recém-iniciado, uma ilustre lista que vai de Valéry a Isaiah Berlin, passando por Michael Oakeshott, Robert Musil e Cioran, até terminar com desconhecidos como (pelo menos entre a intelligentsia tupiniquim) Joseph Roth, Daniele Giglioli e Alfonso Berardinelli, quando então finalmente me veio, igual a um relâmpago, o nome do melhor livro que li em 2017, editado por esta mesma editora, e escrito por um filósofo italiano do qual nunca ouvi falar – Massimo Cacciari –, e que escreveu um livro que me perturbou até os ossos da alma – O Poder Que Freia. Trata-se de um pequeno tratado de menos de 200 páginas e que possui um argumento cerrado e inquietante: para Cacciari, o tempo que vivemos (“o tempo que resta”, segundo a maravilhosa expressão de Giorgio Agamben, autor com quem Cacciari dialoga constantemente neste livro) é permeado por aquilo que São Paulo Apóstolo chamava de katechon, algo-alguém-alguma coisa – enfim, que detém um poder – que contém-retém-freia-atrasa o definitivo triunfo do Espírito da impiedade (apelidado entre nós de “O Anticristo”), impedindo assim o seu aniquilamento pela força da boca do sopro do Senhor. Aparentemente, presumimos que os poderes que exerceriam esta função seriam o do Estado (em especial, na sua variação imperial – ou globalista, como os conservadores caps-lock gostam de chamar) e o da Igreja, mas é neste ponto que Cacciari provoca uma reviravolta em seu raciocínio. De fato, o Estado e a Igreja fazem igualmente parte do katechon, porém há, na verdade, um campo de forças e de tensões sobrepostas, que se acumulam e se dissolvem, às vezes de forma consciente, outras vezes de maneira imperceptível para a consciência humana, e que nos dão a certeza de que o tempo que nos resta só será plenamente resolvido em um grande evento apocalíptico de proporções inimagináveis. Entretanto, devido justamente ao poder do katechon, que freia tal desenlace definitivo, Cacciari mostra que as crises mundiais (políticas, sociais, espirituais) se tornam progressivamente permanentes, sem nenhuma solução aparente, e o que era antes era a síndrome de Prometeu, revoltado contra os deuses (ou o Deus, neste caso) que não o compreendem na sua agonia pelo conhecimento definitivo que explicaria tudo (o gnosticismo atormentado da modernidade), agora é a era do irmão deste titã, Epimeteu, aquele que abriu a boceta (como diriam os portugueses arcaicos) de sua esposa, Pandora, e esqueceu a esperança lá dentro, para algum dia (quem sabe?) encontrarmos alguma coisa, seja lá o que for, Deo volente. Massimo Cacciari não alivia para ninguém: seu estilo é quase hermético (como o deste texto que deveria ser uma retrospectiva, mas se tornou algo completamente diferente, graças à confusão de prosódia deste escriba), repleto de trocadilhos e neologismos, mas é perfeitamente coerente com a era da insecuritas descrita com a precisão de um entomologista, uma era na qual todos nós estamos imersos, e que, o que é pior, sequer reconhecemos como algo positiva. Cacciari está aí para nos ensinar exatamente isto: a insecuritas pode trazer a paralisia e a anomia – a stasis da guerra civil indefinida e indiferenciada – em tudo ao nosso redor, mas o reconhecimento de que vivemos em pleno katechon nos induz a concluir que não há outra solução exceto aceitar tal cenário de impermanência e fazermos algo a respeito. O Poder que Freia me incomodou porque não queremos (não, eu não quero) aceitar que a esperança restante neste mundo significa viver no oceano do desespero, sem nenhuma outra mediação – seja a do Estado ou da Igreja –, e também porque todas as mediações foram destruídas por completo. E foi assim que continuei a caminhar pelas ruas acinzentadas e sombrias da cidade de São Paulo, absorto entre meus pensamentos, olhando calmamente por uma fresta e outra da luz do sol que saía das nuvens e caía lentamente nos prédios repletos de tintas sobrepostas e pichações que indicavam a sujeira de todo um mundo que queria se despedir, mas não sabia dizer como, e terminei de pensar sobre o pedido feito pelo meu amigo e editor, Daniel Lopes, que me requisitou um único parágrafo sobre o melhor livro lido neste annus mirabilis de 2017, e então, de repente, sempre mais do que de repente, tudo terminou em uma explosão de luz, um ofuscamento, um epifania de que tudo o que fazemos não passa de uma manifestação do “tempo que nos resta”, do poder que freia a nossa aniquilação, a minha, a sua, a deste texto que deveria terminar agora, e terminará, não com um suspiro ou um estrondo, como previu Eliot, e sim com o nascimento de um deus que ninguém sabe ainda quem será ou o que Ele é, neste katechon que nos domina e nos apavora e nos rodeia igual a serpente que devora o próprio rabo.

A Identidade Envergonhada: Imigração e Multiculturalismo na França de Hoje, de Alain Finkielkraut

(Difel, 160 páginas)

por Rodrigo de Lemos

A identidade envergonhada; desde o título, esse controverso ensaio lançado na França em 2013 por Alain Finkielkraut, maior intelectual público francês dos nossos dias, chama à polêmica. Ele responde à expressão “identidade feliz”, cunhada pelo presidenciável de centro-direita Alain Juppé na tentativa de reabilitar a noção de identidade nacional numa França profundamente impactada pela mobilidade populacional do Terceiro Mundo. É também a imigração que está no centro desse livro de Finkielkraut – ainda que, olhando em volta, esse filho de judeus poloneses refugiados durante a Guerra não encontre muito do que se rejubilar. Menos pelos imigrantes eles mesmos do que pela tripla crise dos últimos 30 anos – crise da escola, crise da cultura, crise da identidade europeia – que obstruiu aquela integração de populações estrangeiras de que a própria família Finkielkraut se beneficiou.

Até aí, muito pouco diferenciaria o ensaísta de outros nouveaux réactionnaires, rótulo com que a imprensa progressista designou o grupo heteróclito de escritores que, a partir dos anos 2000, faz a crítica da esquerda pós-moderna (dentre os quais Éric Zemmour e Michel Houellebecq). Acontece que Finkielkraut tomou parte nas barricadas de 68, onde nossa sociedade nasceu, e sabe raciocinar como membro de sua geração para flagrar como que de dentro os pontos cegos do seu pensamento, sem rechaça-lo na totalidade. Os melhores momentos do ensaio são precisamente aqueles em que o autor compreende nossa época menos como uma degeneração do que como uma fonte de impasses. É para iluminá-los que ele se vale da sua considerável erudição. Assim é que sua crítica ao politicamente correto vai de par com a rejeição ao que ele chama de politicamente abjeto (referência aos Le Pen e ao populismo de direita?), e o pensamento de Lévi-Strauss é chamado a indicar uma terceira via a essa oposição de termos, aos seus olhos, inaceitáveis. Assim é que Hobbes e Tocqueville surgem para lançar luzes sobre a relação entre nosso afã democratizante e a violência nas escolas de periferia francesas; é assim também que Finkielkraut evoca o liberalismo de Benjamin Constant para explicar a sutil inflexão suscetível de transformar em relativismo niilista o nosso pluralismo radical.

A agilidade com que o ensaísta articula questões e maneja referências literárias, filosóficas e cinematográficas impressiona ao mesmo tempo em que pode atordoar algum leitor amante de ritmos lentos. Resta que a linguagem de Finkielkraut, sempre próxima à sua oralidade de esgrimista da palavra em debates televisivos, oferece um elemento unificador a essa tendência quiçá dispersiva, prestando em si mesma tributo à literatura e à cultura, santuários nos quais ele deposita suas (poucas) esperanças.

O Fim do Homem Soviético, de Svetlana Aleksiévitch

(Companhia das Letras, 596 páginas)

por Joel Pinheiro da Fonseca

A revolução russa – que completou 100 anos ano – e o sistema político, econômico e social que ela gerou tinha como objetivo a produção de um novo homem soviético, livre dos vícios do capitalismo e do nacionalismo. A realidade foi diferente. E é essa realidade da experiência humana na União Soviética que interessa a Svetlana Aleksiévitch em O fim do homem soviético. Com uma extensa coleção de relatos de pessoas que viveram na URSS – em diversos períodos, em diversas classes sociais e contextos -, vamos criando uma impressão de familiaridade com aquele mundo.

Os horrores da URSS estão todos aí. A fome, a brutalidade assassina dos gulags, o terror do stalinismo. É difícil compreender um sistema no qual vizinha delatava vizinho e no qual não se podia ficar à vontade nem no próprio quarto. Ao mesmo tempo, o livro não se deixa levar pelo sensacionalismo. Há também outros aspectos da vivência soviética (que perdurou inclusive por décadas depois do stalinismo. Para o povo, era um mundo mais inocente, no qual se acreditava na fraternidade universal (a própria animosidade étnica pareceu, por um tempo, superada) e no qual se ia a estádios para escutar poetas; e isso não impedia que o cinismo mais amargo corresse solto nas conversas nas cozinhas das casas.

O fim do regime foi um verdadeiro anti-climax. A esperança deu lugar ao desespero. É esse o paradoxo que mais ficou na minha memória: o país morto de fome, esgotado pela guerra, tomado de terror e paranoia sob Stalin tinha o orgulho de ser o vencedor da Segunda Guerra e destinado a algo grandioso. O país já com liberdade de expressão, liberdade de movimento e bens de consumo carregava o peso de serem os perdedores irrelevantes da Guerra Fria. Os sonhos eram ilusórios, construídos sobre mentiras e mantidos pela violência mais desumana que se tem notícia. Mesmo assim, a ausência deles deixou um vazio na alma russa. Talvez por isso mesmo o livro termine sem saudades mas também sem triunfalismo. Livro para ler e ir além da superficialidade ideológica.

Amálgama

Site de atualidade e cultura, com dezenas de colaboradores e foco em política e literatura.